3月27日に,2010年の文科省『学校教員統計調査』の詳細結果が公表されました。この調査は教員個人調査と教員異動調査から構成されますが,後者では,調査年の前年度間に離職した教員の数が明らかにされています。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001016172

よって,2010年調査の結果から,2009年度間の離職教員の数値を知ることが可能です。私は,この数を同年の本務教員数で除して,教員の離職率を計算しました。

ここでの目的は,各種の危機や困難によって教壇を去った教員の量を測ることです。そこで,分子の離職者数には,「病気」という理由で離職した者と,メジャーな理由のいずれにも該当しない「その他」の理由で離職した者を充てることとします。

最初に,公立小学校教員の離職率の時系列推移をみてみましょう。下表は,『学校教員統計調査』が実施された年の前年度間の離職率をつなぎ合わせたものです。計算の過程についてイメージを持っていただくため,分母と分子のローデータを掲げています。分母の本務教員の出所は,文科省『学校基本調査』です。

なお,2009年度の「その他」の理由による離職者数(c)は,原資料でいう「家庭の事情」,「職務上の問題」,「その他」の3カテゴリーの数値の合算値です。2006年度までは,これら3つは「その他」のカテゴリーにまとめられていましたが,2009年度の集計表ではカテゴリーが細分されているため,このような措置をとっています。

公立小学校教員の離職率は,1982年に13.4‰とピークに達した後,90年代後半まではおおむね低下の傾向にありましたが,今世紀以降,増加に転じています。とくに最近3年間の伸び幅が目立っています。7.9‰から11.0‰と,離職率はグンと伸びています。

分子をみると,病気による離職者数の伸びが顕著です。370人から609人へと1.6倍も増えています。ちなみに,この609人のうちの57.3%(379人)は精神疾患による離職者数です。

都教委がモンスター・ペアレントに関する実態調査の結果を公表したのは2008年9月ですが,ちょうど時期的に一致しています。学校に理不尽な要求を突き付けるMPの増加というようなことも,教員を追い詰めているものと思われます。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/press/pr080918j.htm#bessi

次に,公立中学校と公立高校の離職率も併せて観察してみましょう。下図は,1979年度以降の30年間の変化をグラフ化したものです。

小・中学校の曲線はほぼ重なっています。高校教員の離職率は比較的低いようです。昨年の5月12日の記事のグラフと模様が違うではないかといわれるかもしれませんが,今回は,国私立校を除いた公立校のみのデータを使っています。

私立校では,リストラや任期満了という理由での離職者が分子に多く含まれてしまうためです。先の記事において,高校教員の離職率が高めに出たのは,私立校も計算に含めたためと考えられます。高校では,私立校のシェアが大きいですし。

さて上記のグラフをみると,中高の離職率のピークも1982年にあります。この頃は,全国的に校内暴力の嵐が吹き荒れた頃です。少年非行の戦後第3のピークも,ちょうどこの時期に位置しています。こういう生徒の問題行動が,辞める(病める)教員を増やしたことは,疑い得ないところです。

高校では問題児はバンバン退学させることができるため,当時にあっても,高校教員の離職率は相対的に低かったのではないでしょうか。

その後離職率は低下しますが,今世紀以降,どの学校の離職率も増加に転じます。小・中学校では最近3年間の伸びが著しいのですが,高校では逆に微減しています。近年の教員の危機は,義務教育学校に集中しているようです。

近年の離職率増について考察を深めるには,細かい属性別の離職率を計算してみる必要があります。離職率が上昇しているのは男性か女性か,若年者か年輩者か,都市か地方か・・・。次回以降,回を細切れにして,計算結果を少しずつ開陳していこうと思います。

ページ

▼

2012年3月30日金曜日

2012年3月29日木曜日

教員給与と教員採用試験競争率の相関

閑話休題。前々回の続きです。各県の対民間の教員給与水準は,教員採用試験の競争率とどういう関係にあるのでしょうか。常識的には,給与が高い県ほど,それに魅せられて志願者が多く集まると考えられますが,実情はどうなのでしょう。

前々回の記事では,公立学校の男性教員の給与が,同性・同学歴の民間労働者の何倍かという相対倍率を県別に明らかにしました。3月6日の記事では,各県の2011年度教員採用試験の競争率を調べました。この両者の相関関係をみてみます。学校種ごとの試験区分を設けていない福井を除いた46県のデータを使います。

下図は,横軸に教員給与,縦軸に試験の競争率をとった座標上に,46都道府県を位置づけたものです。左側は小学校,右側は中学校の相関図です。なお,中学校の図の競争率は,中高をひっくるめた競争率です。東京のように,中学と高校の試験を合同で実施している県が若干あるため,このような措置を取りました。

小学校でも中学校でも,おおよそ,教員給与が民間に比して高い県ほど,試験の競争率が高い傾向にあります。相関係数は,小学校は0.464,中学校は0.566です。いずれも1%水準で有意と判断されます。

図の右上には地方県,左下には東京のような大都市県が位置しています。周知の通り,東京は競争率が低いのですが,その一因は,民間と比べた教員給与が低いためであったりして・・・。

むろん,試験の競争率を規定する最も大きな要因は,退職教員の量というような人口学的なものでしょう。しかるに,上記の相関が因果関係的な要素を全く含んでいないとは言い切れますまい。

教員採用と教員給与(待遇)の問題は,切っても切れない関係にあります。前回書きましたが,私は今,昔の教員の悩みや苦境に関連する新聞記事を集めています。今日も図書館に出向き,新聞の縮刷版をくくってきました(ヒマ人!)。今日調べたのは,1940年(昭和15年)から1942年(昭和17年)までの分です。戦時下にあった頃ですね。

どうやらこの頃は,慢性的な教員不足の状態だったようです。いくつかの目ぼしい記事を採集し,例の『教員哀帳』にスクラップしました。その一部をお見せします。

左側は1941年2月11日,右側は同年2月21日の朝日新聞の記事です。右側の記事では,「先生を大量募集:都下小学校,千余名の不足」という見出しが出ています。千余名の不足!今だったら,「じゃあ僕を,私を」と多くの学生さんが殺到することでしょう。

また,教員を養成する師範学校への入学志願者も減っていたようです。師範学校は学費はタダ,それどころか,在学中は生活費までが支給されます。戦前期は,こういう学校で教員が養成されていたのだよと学生さんに話すと,異口同音に「チョー,いいじゃないっすか!」という反応が返ってきます。

しかるに,このような(夢のような)学校への志願者を減少せしめるほど,当時は,教員という職業の魅力が落ちていたようです。

その原因は何でしょう。キツイからでしょうか。それもあると思いますが,一番の原因は待遇の悪さだったようです。事実,上記の記事の周辺には,教員(とくに小学校)の待遇が劣悪であること,教員手当を急ぐ必要があることを訴える社説やコラムがちらほら見られます。

このような世論を受けてか,1943年に師範学校令が改正され,師範学校は専門学校と同程度の学校に昇格しました。このことにより,同校の卒業生の初任給は増額されることとなりました(男子は15円アップ)。また,義務教育費国庫負担法等の改正により,国民学校(以前の尋常小学校,高等小学校)の俸給は公立中学校と同じになりました。*文部省『学制百年史』を参照。

それから約70年を経た現在はというと,給与でみる限り,教員の待遇が下げられる傾向にあるようです。前々回の記事でみたように,学校種を問わず,ここ10年にかけて教員給与は低下の一途をたどっています。

とくに気になるのは東京の小学校で,文科省『学校教員統計』から分かる平均月給が,2001年の40.5万円から2010年の35.5万円まで,5.0万円も減っていることです。全国データで観察される減少幅(3.6万円)を大きく上回っています。

昨年の大地震の復興財源確保など,いろいろな事情があるかと思いますが,このことがよからぬ事態をもたらしはしないかと気がかりです。

上記写真の左側の記事の見出しは,「青年教員の転職」となっています。当時は,人材が入ってこないばかりか,人材が出ていく問題にも直面していたようです。戦時下でインフレが進行していたにもかかわらず,教員給与はほぼ据え置きのままであったので,生活に困窮した者も多かったことでしょう。給与が安い若年教員は生活もままならず,転職に踏み切らざるを得なかったのではないでしょうか。

「歴史は繰り返す」といいますが,これから先,どうなるでしょう。教員の離職率が上昇傾向にあることは,昨年の5月8日の記事などで明らかにしました。そこで観察したのは2006年度までの統計ですが,それから離職率はどうなったのでしょう。増えたのでしょうか。減ったのでしょうか。

一昨日,2010年の『学校教員統計調査』の詳細結果が公表されたところです。この資料から,2009年度の教員の離職率を計算できます。目下,その作業中です。性別,属性別,地域別など,細かい属性別の率も算出可能です。結果が出次第,この場で随時公表していきたいと思います。

前々回の記事では,公立学校の男性教員の給与が,同性・同学歴の民間労働者の何倍かという相対倍率を県別に明らかにしました。3月6日の記事では,各県の2011年度教員採用試験の競争率を調べました。この両者の相関関係をみてみます。学校種ごとの試験区分を設けていない福井を除いた46県のデータを使います。

下図は,横軸に教員給与,縦軸に試験の競争率をとった座標上に,46都道府県を位置づけたものです。左側は小学校,右側は中学校の相関図です。なお,中学校の図の競争率は,中高をひっくるめた競争率です。東京のように,中学と高校の試験を合同で実施している県が若干あるため,このような措置を取りました。

小学校でも中学校でも,おおよそ,教員給与が民間に比して高い県ほど,試験の競争率が高い傾向にあります。相関係数は,小学校は0.464,中学校は0.566です。いずれも1%水準で有意と判断されます。

図の右上には地方県,左下には東京のような大都市県が位置しています。周知の通り,東京は競争率が低いのですが,その一因は,民間と比べた教員給与が低いためであったりして・・・。

むろん,試験の競争率を規定する最も大きな要因は,退職教員の量というような人口学的なものでしょう。しかるに,上記の相関が因果関係的な要素を全く含んでいないとは言い切れますまい。

教員採用と教員給与(待遇)の問題は,切っても切れない関係にあります。前回書きましたが,私は今,昔の教員の悩みや苦境に関連する新聞記事を集めています。今日も図書館に出向き,新聞の縮刷版をくくってきました(ヒマ人!)。今日調べたのは,1940年(昭和15年)から1942年(昭和17年)までの分です。戦時下にあった頃ですね。

どうやらこの頃は,慢性的な教員不足の状態だったようです。いくつかの目ぼしい記事を採集し,例の『教員哀帳』にスクラップしました。その一部をお見せします。

左側は1941年2月11日,右側は同年2月21日の朝日新聞の記事です。右側の記事では,「先生を大量募集:都下小学校,千余名の不足」という見出しが出ています。千余名の不足!今だったら,「じゃあ僕を,私を」と多くの学生さんが殺到することでしょう。

また,教員を養成する師範学校への入学志願者も減っていたようです。師範学校は学費はタダ,それどころか,在学中は生活費までが支給されます。戦前期は,こういう学校で教員が養成されていたのだよと学生さんに話すと,異口同音に「チョー,いいじゃないっすか!」という反応が返ってきます。

しかるに,このような(夢のような)学校への志願者を減少せしめるほど,当時は,教員という職業の魅力が落ちていたようです。

その原因は何でしょう。キツイからでしょうか。それもあると思いますが,一番の原因は待遇の悪さだったようです。事実,上記の記事の周辺には,教員(とくに小学校)の待遇が劣悪であること,教員手当を急ぐ必要があることを訴える社説やコラムがちらほら見られます。

このような世論を受けてか,1943年に師範学校令が改正され,師範学校は専門学校と同程度の学校に昇格しました。このことにより,同校の卒業生の初任給は増額されることとなりました(男子は15円アップ)。また,義務教育費国庫負担法等の改正により,国民学校(以前の尋常小学校,高等小学校)の俸給は公立中学校と同じになりました。*文部省『学制百年史』を参照。

それから約70年を経た現在はというと,給与でみる限り,教員の待遇が下げられる傾向にあるようです。前々回の記事でみたように,学校種を問わず,ここ10年にかけて教員給与は低下の一途をたどっています。

とくに気になるのは東京の小学校で,文科省『学校教員統計』から分かる平均月給が,2001年の40.5万円から2010年の35.5万円まで,5.0万円も減っていることです。全国データで観察される減少幅(3.6万円)を大きく上回っています。

昨年の大地震の復興財源確保など,いろいろな事情があるかと思いますが,このことがよからぬ事態をもたらしはしないかと気がかりです。

上記写真の左側の記事の見出しは,「青年教員の転職」となっています。当時は,人材が入ってこないばかりか,人材が出ていく問題にも直面していたようです。戦時下でインフレが進行していたにもかかわらず,教員給与はほぼ据え置きのままであったので,生活に困窮した者も多かったことでしょう。給与が安い若年教員は生活もままならず,転職に踏み切らざるを得なかったのではないでしょうか。

「歴史は繰り返す」といいますが,これから先,どうなるでしょう。教員の離職率が上昇傾向にあることは,昨年の5月8日の記事などで明らかにしました。そこで観察したのは2006年度までの統計ですが,それから離職率はどうなったのでしょう。増えたのでしょうか。減ったのでしょうか。

一昨日,2010年の『学校教員統計調査』の詳細結果が公表されたところです。この資料から,2009年度の教員の離職率を計算できます。目下,その作業中です。性別,属性別,地域別など,細かい属性別の率も算出可能です。結果が出次第,この場で随時公表していきたいと思います。

2012年3月28日水曜日

クツみがきをする先生

話題変更。1948年(昭和23年)4月25日の朝日新聞に,「先生の内職:人目をさけてクツみがき」というタイトルの記事が載っています。一部を引用しましょう。

******************************

生活不安から教壇を去る教員は昨年来ひきも切らず文部省でさえ,その正確な不足数がつかめない状態だが,一方教壇にふみ止る教員は何によって生活の最後の一線にしがみついているだろうか。都教組が3月末現在で行った先生たちの内職調査。

回答のあったのは205名,一番多いのはやはり家庭教師の55名だが,昨年10月の調査の家庭教師115名に比べればずっと減っている。これは中学への進学に学科試験がなくなったためと教組では見ている。

これが月200円から400円,つぎが筆耕で1000円から2000円を上げているものが18人,洋裁で200円から300位が12人,ブローカーで2000円くらいの者が10人,日雇労働者で300円から500円くらいが8人,このほか封筒はりで400円から1300円が9人,筆耕で500円くらいが8人,商工会議所の調査員で700円が4人,ダンス・ホールのバンドでピアノ,ギターを奏でて1日200円から300円をかせぎ出すものが2人。

なかには同僚や教え子に見つかってはと,学校から遠く離れた盛り場でクツみがきに身を忍ばせて月500円から1000円をかせいでいるのが2人あった。

しかれど反対に内職するにも時間も手づるもなく職を失って子供3人をかかえ,配給の主食は全部子どもに食べさせ,自分は一週間絶食して落ちこぼれの小麦粉を製造所からもらって辛うじて命をつないだという中央区の某新制中学校教師もあった。

・・・「悲惨」の一言ですね。戦争が終わってからまだ3年も経っていない頃です。復興優先,学校教育については何よりも施設の整備が急がれていた状況でしたから,教員給与に割り当てられた予算は多くはなかったことでしょう。

1950年の小学校教員の給与月額をみると,5000~10000円という者が全体の44.8%を占めています。5000円未満という者も35.1%います(文部省『日本の教育統計-新教育の歩み-』1966年,120頁)。平均すると,7000円ほどでないでしょうか。自動車運転手の月給が12000円くらいだった頃ですから,相当低いと判断されます。現在の東京の教員給与は民間の7~8割ほどですが(前回の記事参照),戦後初期の教員の悲惨度は,それをはるかに上回っています。

よって,上記の記事でいわれているような,窮乏する教員も少なくなかったことでしょう。教え子や同僚に見つかりやしないかとビクビクしながら「クツみがき」をする教員も・・・。

戦後初期の新聞の縮刷版をくくってみると,あるわあるわ,当時の教員の悲惨さを伝えてくれる記事がわんさと出てきます。よくない趣味ですが,この手の記事をちょっと集め,ノートにスクラップしてみました。この『教員哀帳』の一部をご覧に入れましょう。

いずれも昭和20年代の朝日新聞の記事です(左側は1946年6月17日,右側は1952年6月24日)。写真がピンボケですが,「闇市に立つ教師」,「先生は忙しい」,「徹夜でお仕事」という見出しが躍っているのがお分かりかと存じます。教員の過労やバーンアウトの問題が取り沙汰されている今日ですが,それは昔も共通していたようです。

右の記事には,生徒に囲まれている中学校の女性教員が映っていますが,生徒らのノートを点検している最中のようです。子どもが多かった頃です。上記の文部省資料によると,1948年の小学校教員1人あたりの児童数(TP比)は38.2人となっています(20頁)。2011年現在の16.4人の倍以上です。

それだけに,教員の負担も大きかったことでしょう。記事に映っている先生は笑顔をみせていますが,内心では,「見なくちゃいけないノートが多いなあ・・・」とイライラをつのらせているのではないでしょうか。男尊女卑の風潮が今よりも強かった頃ですから,女性教員の場合,家事負担もプラスされていたことと思われます。事実,「子供背負って出勤」というような,女性教員の悩みを掲載した記事も見受けられます(1952年8月18日,朝日新聞)。

変なゴシップ趣味はありませんが,この『教員哀帳』を厚くする作業にハマってしまい,ここ3日ほど図書館通いしています。明日も行く予定です。戦後初期の縮刷版はだいたい洗ったので,これから戦前期に遡ってみます。時代状況が異なる戦前期では,どういう教員のすがたが観察されることやら。

教員の歴史に関する書物は多く出ていますが,苦悩や悩みといった負の側面に焦点を当てた教員史というのはあまりないのではないかしらん。いや,柳井久雄先生の『教員哀史』(寺子屋文庫,2006年)が出てるか。読んでみます。

現在は教職受難の時代といわれていますが,それは今に始まったことではありません。問題の底流に流れているものを探り当てる上でも,遠い過去の記憶を掘り起こす作業は無益ではないと思います。

これから面白い情報が出てきましたら,随時ご紹介したいと思います。

******************************

回答のあったのは205名,一番多いのはやはり家庭教師の55名だが,昨年10月の調査の家庭教師115名に比べればずっと減っている。これは中学への進学に学科試験がなくなったためと教組では見ている。

これが月200円から400円,つぎが筆耕で1000円から2000円を上げているものが18人,洋裁で200円から300位が12人,ブローカーで2000円くらいの者が10人,日雇労働者で300円から500円くらいが8人,このほか封筒はりで400円から1300円が9人,筆耕で500円くらいが8人,商工会議所の調査員で700円が4人,ダンス・ホールのバンドでピアノ,ギターを奏でて1日200円から300円をかせぎ出すものが2人。

なかには同僚や教え子に見つかってはと,学校から遠く離れた盛り場でクツみがきに身を忍ばせて月500円から1000円をかせいでいるのが2人あった。

しかれど反対に内職するにも時間も手づるもなく職を失って子供3人をかかえ,配給の主食は全部子どもに食べさせ,自分は一週間絶食して落ちこぼれの小麦粉を製造所からもらって辛うじて命をつないだという中央区の某新制中学校教師もあった。

******************************

・・・「悲惨」の一言ですね。戦争が終わってからまだ3年も経っていない頃です。復興優先,学校教育については何よりも施設の整備が急がれていた状況でしたから,教員給与に割り当てられた予算は多くはなかったことでしょう。

1950年の小学校教員の給与月額をみると,5000~10000円という者が全体の44.8%を占めています。5000円未満という者も35.1%います(文部省『日本の教育統計-新教育の歩み-』1966年,120頁)。平均すると,7000円ほどでないでしょうか。自動車運転手の月給が12000円くらいだった頃ですから,相当低いと判断されます。現在の東京の教員給与は民間の7~8割ほどですが(前回の記事参照),戦後初期の教員の悲惨度は,それをはるかに上回っています。

よって,上記の記事でいわれているような,窮乏する教員も少なくなかったことでしょう。教え子や同僚に見つかりやしないかとビクビクしながら「クツみがき」をする教員も・・・。

戦後初期の新聞の縮刷版をくくってみると,あるわあるわ,当時の教員の悲惨さを伝えてくれる記事がわんさと出てきます。よくない趣味ですが,この手の記事をちょっと集め,ノートにスクラップしてみました。この『教員哀帳』の一部をご覧に入れましょう。

いずれも昭和20年代の朝日新聞の記事です(左側は1946年6月17日,右側は1952年6月24日)。写真がピンボケですが,「闇市に立つ教師」,「先生は忙しい」,「徹夜でお仕事」という見出しが躍っているのがお分かりかと存じます。教員の過労やバーンアウトの問題が取り沙汰されている今日ですが,それは昔も共通していたようです。

右の記事には,生徒に囲まれている中学校の女性教員が映っていますが,生徒らのノートを点検している最中のようです。子どもが多かった頃です。上記の文部省資料によると,1948年の小学校教員1人あたりの児童数(TP比)は38.2人となっています(20頁)。2011年現在の16.4人の倍以上です。

それだけに,教員の負担も大きかったことでしょう。記事に映っている先生は笑顔をみせていますが,内心では,「見なくちゃいけないノートが多いなあ・・・」とイライラをつのらせているのではないでしょうか。男尊女卑の風潮が今よりも強かった頃ですから,女性教員の場合,家事負担もプラスされていたことと思われます。事実,「子供背負って出勤」というような,女性教員の悩みを掲載した記事も見受けられます(1952年8月18日,朝日新聞)。

変なゴシップ趣味はありませんが,この『教員哀帳』を厚くする作業にハマってしまい,ここ3日ほど図書館通いしています。明日も行く予定です。戦後初期の縮刷版はだいたい洗ったので,これから戦前期に遡ってみます。時代状況が異なる戦前期では,どういう教員のすがたが観察されることやら。

教員の歴史に関する書物は多く出ていますが,苦悩や悩みといった負の側面に焦点を当てた教員史というのはあまりないのではないかしらん。いや,柳井久雄先生の『教員哀史』(寺子屋文庫,2006年)が出てるか。読んでみます。

現在は教職受難の時代といわれていますが,それは今に始まったことではありません。問題の底流に流れているものを探り当てる上でも,遠い過去の記憶を掘り起こす作業は無益ではないと思います。

これから面白い情報が出てきましたら,随時ご紹介したいと思います。

2012年3月27日火曜日

教員給与の相対水準(2010年)

本日,2010年の『学校教員統計調査』の詳細結果が文科省より公表されました。「待ってました!」という思いです。下記サイトにて,ホカホカの統計表がアップされています。さあ,何から分析したものやら。離職率,学歴構成,新規採用者の属性・・・分析してみたい事項は山ほどあります。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001016172

ひとまず,最新の教員給与の統計からみてみましょう。1月29日の記事では,2007年のデータを使って,民間と比した場合の教員給与の相対水準を明らかにしたのですが,この記事をみてくださる方が多いようです。さあ,3年経った2010年のデータでは,どういう傾向が観察されるでしょうか。

上記の文科省調査から,2010年における公立学校教員の平均給与月額を知ることができます。この数値を,全産業の大卒労働者のそれと比較してみます。後者の出所は,2010年の厚労省『賃金構造基本統計調査』です。性別の影響を除去するため,男性のみの統計を使います。

なお,全産業の大卒労働者の給与は,所定内給与の平均月額です。先の記事では,「決まって支給される給与額」を用いたのですが,この中には,超過労働給与額(残業代)が含まれます。教員給与のほうには残業代が含まれていませんので,民間労働者の給与も,残業代を除いた所定内給与額で測ることとします。よって,1月29日の記事の分析結果と単純な比較はできないことに留意ください。

では,作業を始めましょう。まず,公立学校教員と大卒労働者の給与が,この10年間にかけて,どう推移してきたかをみてみます。『学校教員統計調査』が実施された年の数字を拾っています。

悲しいかな,教員のほうは学校種を問わず,給与は低下の一途をたどっています。小学校でいうと,2001年の40.4万円から2010年の36.9万円まで落ちました。民間のほうは,最近3年間の低下が目立っています。おそらく,2008年のリーマンショックの影響でしょう。教員給与の低下も,こうした民間の動向に合わせたものといえるかもしれません。

では,大卒労働者の給与と比べた場合の教員給与の相対水準はどうでしょう。下段の数字は,前者を1.0とした場合の指数です。教員給与が民間の何倍かという測度です。これをみると,少し前の高校を除いて,軒並み1.0を下回っています。つまり,教員の給与は民間よりも低い,ということです。しかも,この倍率は近年になるほど下がってきています。小学校では,0.99から0.93へのダウンです。

むーん。先の記事にコメントを下さった,埼玉県の公立高校の先生は,「名誉職だと思ってがんばります」とおっしゃってましたが,今の現場は,先生方のそういう(健気な)心意気に支えられている部分が大きいのだろうなあ。

しかるに,これは全国の傾向です。個々の教員の任命権者は都道府県ですが,47都道府県ごとにみれば,様相はさぞ多様であることでしょう。

県別の教員給与は文科省の統計から分かりますが,一般労働者のほうは,県別の場合,全学歴をひっくるめた給与額しか分かりません。そこで,全国統計において,大卒労働者の給与が全学歴の労働者の何倍かという倍率を計算し,その値を各県の全学歴の労働者給与に乗じて,県別の大卒労働者給与を推し量りました。

全国統計でいうと,全学歴の男性労働者給与は32.8万円,大卒労働者給与は39.5万円ですから,前者に対する後者の倍率は1.204となります。東京都の場合,全学歴の給与は40.1万円ですから,この地域の大卒給与はこれを1.204倍して,48.3万円と推計されます。

この方式で推し量った各県の大卒労働者給与と,文科省の統計から得た教員給与の県別一覧表を掲げます。

全県で最も高い値には黄色,最も低い値には青色のマークをしています。最大値は,小学校は茨城,中高は広島です。最も低いのは・・・くおー,わが郷里の鹿児島が中高の最低値とは。広島と鹿児島の中高の先生では,およそ7万円の月収差があります。

まあ,それでも鹿児島の教員給与は,同性・同学歴の民間労働者よりは高くなっています。地方は,民間の給与水準が低いからなあ。その民間の大卒労働者の給与(推計値)は,最高は東京,最低は沖縄です。こちらは分かりやすい構図です。しかし,両端で20万円の開きとはスゴイ。教員の場合,給与の地域差が小さいのは,国による給与補助があるためです(義務教育費国庫負担制度)。

ちなみに,教員給与は,3年前の2007年と比べて,かなりの順位変動があります。給与が上がった県もあれば,その逆もあり。2007年の県別教員給与は,1月26日の記事をご覧ください。

それでは最後に,大卒労働者の給与に対する教員給与の相対倍率を出してみましょう。鹿児島や沖縄は1.0を超えるでしょうが,そうでない地域もあります。下表は,指数値の一覧です。

倍率が1.0を超える場合は赤色,1.2を超える場合はゴチの赤色にしています。全国単位でみた場合,教員給与は民間より低いのですが,県ごとに細かくみると,その逆のケースが目立ちます。赤色,とくにゴチの赤色は,北東北や南九州といった周辺地域に多く分布しています。

同性・同学歴の民間労働者と比した給与の相対水準が最高なのは,小・中学校は秋田,高校は青森です。この両県の数字は,オール1.2以上です。秋田は学力テストの上位常連県ですが,こういう待遇の良さが影響していたりして。

その反対は東京です。こちらは,教員給与は民間の7~8割ほどです。大都市では,民間の給与水準が高いためです。大阪,愛知など,他の目ぼしい都市地域も,教員給与のほうが低くなっています。

この指標と教員の離職率の相関をとったら,どういう結果が出るかなあ。常識的には,給与倍率が高い県ほど,そういう好待遇にしがみつく教員が多いでしょうから,負の相関になることが見込まれます。ですが,「この高給取り野郎が・・・」と世間から突き上げを食らい,肩身が狭い思いをしている教員が多いという見方もできますので,逆の結果になるとも考えられます。

まあ,この課題は保留にしておいて,今すぐできる面白い課題があります。3月6日の記事で明らかにした,県別の教員採用試験競争率との相関分析です。仮説的には,給与倍率が高い県ほど志望者が殺到し,競争率が高くなると思われます。

長くなるので,今回はこの辺りで。次回に続きます。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/NewList.do?tid=000001016172

ひとまず,最新の教員給与の統計からみてみましょう。1月29日の記事では,2007年のデータを使って,民間と比した場合の教員給与の相対水準を明らかにしたのですが,この記事をみてくださる方が多いようです。さあ,3年経った2010年のデータでは,どういう傾向が観察されるでしょうか。

上記の文科省調査から,2010年における公立学校教員の平均給与月額を知ることができます。この数値を,全産業の大卒労働者のそれと比較してみます。後者の出所は,2010年の厚労省『賃金構造基本統計調査』です。性別の影響を除去するため,男性のみの統計を使います。

なお,全産業の大卒労働者の給与は,所定内給与の平均月額です。先の記事では,「決まって支給される給与額」を用いたのですが,この中には,超過労働給与額(残業代)が含まれます。教員給与のほうには残業代が含まれていませんので,民間労働者の給与も,残業代を除いた所定内給与額で測ることとします。よって,1月29日の記事の分析結果と単純な比較はできないことに留意ください。

では,作業を始めましょう。まず,公立学校教員と大卒労働者の給与が,この10年間にかけて,どう推移してきたかをみてみます。『学校教員統計調査』が実施された年の数字を拾っています。

悲しいかな,教員のほうは学校種を問わず,給与は低下の一途をたどっています。小学校でいうと,2001年の40.4万円から2010年の36.9万円まで落ちました。民間のほうは,最近3年間の低下が目立っています。おそらく,2008年のリーマンショックの影響でしょう。教員給与の低下も,こうした民間の動向に合わせたものといえるかもしれません。

では,大卒労働者の給与と比べた場合の教員給与の相対水準はどうでしょう。下段の数字は,前者を1.0とした場合の指数です。教員給与が民間の何倍かという測度です。これをみると,少し前の高校を除いて,軒並み1.0を下回っています。つまり,教員の給与は民間よりも低い,ということです。しかも,この倍率は近年になるほど下がってきています。小学校では,0.99から0.93へのダウンです。

むーん。先の記事にコメントを下さった,埼玉県の公立高校の先生は,「名誉職だと思ってがんばります」とおっしゃってましたが,今の現場は,先生方のそういう(健気な)心意気に支えられている部分が大きいのだろうなあ。

しかるに,これは全国の傾向です。個々の教員の任命権者は都道府県ですが,47都道府県ごとにみれば,様相はさぞ多様であることでしょう。

県別の教員給与は文科省の統計から分かりますが,一般労働者のほうは,県別の場合,全学歴をひっくるめた給与額しか分かりません。そこで,全国統計において,大卒労働者の給与が全学歴の労働者の何倍かという倍率を計算し,その値を各県の全学歴の労働者給与に乗じて,県別の大卒労働者給与を推し量りました。

全国統計でいうと,全学歴の男性労働者給与は32.8万円,大卒労働者給与は39.5万円ですから,前者に対する後者の倍率は1.204となります。東京都の場合,全学歴の給与は40.1万円ですから,この地域の大卒給与はこれを1.204倍して,48.3万円と推計されます。

この方式で推し量った各県の大卒労働者給与と,文科省の統計から得た教員給与の県別一覧表を掲げます。

全県で最も高い値には黄色,最も低い値には青色のマークをしています。最大値は,小学校は茨城,中高は広島です。最も低いのは・・・くおー,わが郷里の鹿児島が中高の最低値とは。広島と鹿児島の中高の先生では,およそ7万円の月収差があります。

まあ,それでも鹿児島の教員給与は,同性・同学歴の民間労働者よりは高くなっています。地方は,民間の給与水準が低いからなあ。その民間の大卒労働者の給与(推計値)は,最高は東京,最低は沖縄です。こちらは分かりやすい構図です。しかし,両端で20万円の開きとはスゴイ。教員の場合,給与の地域差が小さいのは,国による給与補助があるためです(義務教育費国庫負担制度)。

ちなみに,教員給与は,3年前の2007年と比べて,かなりの順位変動があります。給与が上がった県もあれば,その逆もあり。2007年の県別教員給与は,1月26日の記事をご覧ください。

それでは最後に,大卒労働者の給与に対する教員給与の相対倍率を出してみましょう。鹿児島や沖縄は1.0を超えるでしょうが,そうでない地域もあります。下表は,指数値の一覧です。

倍率が1.0を超える場合は赤色,1.2を超える場合はゴチの赤色にしています。全国単位でみた場合,教員給与は民間より低いのですが,県ごとに細かくみると,その逆のケースが目立ちます。赤色,とくにゴチの赤色は,北東北や南九州といった周辺地域に多く分布しています。

同性・同学歴の民間労働者と比した給与の相対水準が最高なのは,小・中学校は秋田,高校は青森です。この両県の数字は,オール1.2以上です。秋田は学力テストの上位常連県ですが,こういう待遇の良さが影響していたりして。

その反対は東京です。こちらは,教員給与は民間の7~8割ほどです。大都市では,民間の給与水準が高いためです。大阪,愛知など,他の目ぼしい都市地域も,教員給与のほうが低くなっています。

この指標と教員の離職率の相関をとったら,どういう結果が出るかなあ。常識的には,給与倍率が高い県ほど,そういう好待遇にしがみつく教員が多いでしょうから,負の相関になることが見込まれます。ですが,「この高給取り野郎が・・・」と世間から突き上げを食らい,肩身が狭い思いをしている教員が多いという見方もできますので,逆の結果になるとも考えられます。

まあ,この課題は保留にしておいて,今すぐできる面白い課題があります。3月6日の記事で明らかにした,県別の教員採用試験競争率との相関分析です。仮説的には,給与倍率が高い県ほど志望者が殺到し,競争率が高くなると思われます。

長くなるので,今回はこの辺りで。次回に続きます。

2012年3月26日月曜日

加齢に伴う健康格差の変化②

前回は,子どもが成長するにつれて,肥満児がどれほど増えるかが地域によって異なることを明らかにしました。今回は,子どもの発達の社会的規定性を,別の統計指標を使って照射してみようと思います。

今回観察するのは,近視児の出現率です。最近,眼鏡をかけている子どもが多いように感じるのは私だけではありますまい。昨年の1月25日の記事でみたように,統計でみても,目が悪い子どもは増えてきています。ゲームや勉強のし過ぎというような,生活の歪みが影響しているものと思われます。

しかるに,早い頃から目が悪い子というのは,そう多くはないでしょう。加齢に伴い,視力を落としていく子どもが大半であると推測されます。はて,目が悪い子どもは,何歳あたりから増えてくるのでしょうか。また,その様相に,地域差はみられるのでしょうか。

東京都の『東京都の学校保健統計書』から,都内の公立学校の地域別・学年別に,近視児の出現率を計算することができます。ここでいう近視児とは,裸眼視力が0.3に満たない子どものことです。近視児出現率とは,この意味での近視児が,健康診断受診者全体(≒全児童数)の何%に当たるか,という指標です。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/gakumu/kenkou/karada/shcp.html

この資料のバックナンバーをつなぎ合わせることで,特定の世代について,加齢に伴う近視児率の変化を明らかにすることが可能です。私は,2005年に小学校に入学した世代を事例とすることとしました。生年でいうと,1999年4月から2000年3月生まれの世代です。この世代は,2005年は小1,2006年は小2,・・・2010年は小6となります。

よって,2005年の小1,2006年の小2,・・・2010年の小6の近視児率を接合させればよいわけです。前回と同様,都内の23区別に,変化の様相がどうであるかを調べました。なお,世代をもっと前にずらせば,中学校段階までの変化を観察できますが,私立中学校に進む者が多い区もありますので,この点は見送ることとします。地元の公立小学校に在学している間の変化をみることにしましょう。

まず23区全体の傾向をみましょう。予想通り,年齢を上がるほど,近視児率は高くなります。小1では1.2%だったのが,小4になると10%を超え,小6には18.7%と,2割弱の水準に達します。

加齢に伴い,目が悪い子どもが直線的に増えるのは全区の共通の傾向ですが,その程度(右上がりの勾配)は,地域によって異なるようです。

たとえば,文京区と足立区を比べるとどうでしょう。両区の近視児率は小3まではほとんど同じですが,それ以降,差が開きます。小3から小4にかけて,足立区では3.2ポイントしか伸びませんが,文京区では6.5ポイントも伸びます。小4から小5にかけては8.2ポイントも増加し,小5の時点で近視児率が20%を超えます(足立区は12.0%)。

口でくだくだ述べるよりも,両区の傾向をグラフ化したほうが早いですね。

文京区では,近視の子どもが増えるスピードが格段に速いことがしられます。この2区の差は,何故に生じるのでしょう。まあ,理由はだいたい想像できます。所得水準が高い文京区では,小学校高学年になると,塾通いをする子がうんと多くなるためでしょう。文京区は,中学受験の最先進地域です(2月1日の記事を参照)。所得水準が低い足立区では,そのような生活変化は,比較的少ないと思われます。

上表を注視すると,23区の変化のパターンは,おおよそ,文京区型(山の手型)と足立区型(下町型)に大別されます。前者は,住民の所得水準や学歴構成が比較的高い地域です。

事実,学年を上がるほど,各地域の所得水準と近視児出現率の関連が強くなります。下表は,2009年度の住民一人当たり課税額と,各学年段階の近視児率の相関をとったものです。前者の出所は,『平成21年度版・東京都税務統計年報』です。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/tokei/tokeih21_hutan.htm

いかがでしょう。高学年になると,税金を多く課されている富裕地域ほど近視児率が高い傾向が,統計的にも支持されます。上図にみられるような,小4以降の文京区と足立区の分化傾向は,両地域の社会経済条件の差を反映したものとみてよいでしょう。

前回みた肥満は貧困地域に多い発育の歪みですが,今回みた近視は,富裕地域のそれと性格づけることができます。予想ですが,喘息などは,どちらかといえば後者に括られるのではないでしょうか。興味ある方は,上記のサイトから東京都の原統計にアクセスして,検討してみてください。学生さんには,こういう課題を出してみようかな。

前回と今回の分析から,子どもの発達の社会的規定性の一端を浮き彫りにすることができたかと思います。社会階層による住民の棲み分けが比較的明確である東京は,このような現象をあぶり出すための格好のフィールド?です。今後も,この地でのフィールド・ワーク?を継続したいと存じます。

今回観察するのは,近視児の出現率です。最近,眼鏡をかけている子どもが多いように感じるのは私だけではありますまい。昨年の1月25日の記事でみたように,統計でみても,目が悪い子どもは増えてきています。ゲームや勉強のし過ぎというような,生活の歪みが影響しているものと思われます。

しかるに,早い頃から目が悪い子というのは,そう多くはないでしょう。加齢に伴い,視力を落としていく子どもが大半であると推測されます。はて,目が悪い子どもは,何歳あたりから増えてくるのでしょうか。また,その様相に,地域差はみられるのでしょうか。

東京都の『東京都の学校保健統計書』から,都内の公立学校の地域別・学年別に,近視児の出現率を計算することができます。ここでいう近視児とは,裸眼視力が0.3に満たない子どものことです。近視児出現率とは,この意味での近視児が,健康診断受診者全体(≒全児童数)の何%に当たるか,という指標です。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/gakumu/kenkou/karada/shcp.html

この資料のバックナンバーをつなぎ合わせることで,特定の世代について,加齢に伴う近視児率の変化を明らかにすることが可能です。私は,2005年に小学校に入学した世代を事例とすることとしました。生年でいうと,1999年4月から2000年3月生まれの世代です。この世代は,2005年は小1,2006年は小2,・・・2010年は小6となります。

よって,2005年の小1,2006年の小2,・・・2010年の小6の近視児率を接合させればよいわけです。前回と同様,都内の23区別に,変化の様相がどうであるかを調べました。なお,世代をもっと前にずらせば,中学校段階までの変化を観察できますが,私立中学校に進む者が多い区もありますので,この点は見送ることとします。地元の公立小学校に在学している間の変化をみることにしましょう。

まず23区全体の傾向をみましょう。予想通り,年齢を上がるほど,近視児率は高くなります。小1では1.2%だったのが,小4になると10%を超え,小6には18.7%と,2割弱の水準に達します。

加齢に伴い,目が悪い子どもが直線的に増えるのは全区の共通の傾向ですが,その程度(右上がりの勾配)は,地域によって異なるようです。

たとえば,文京区と足立区を比べるとどうでしょう。両区の近視児率は小3まではほとんど同じですが,それ以降,差が開きます。小3から小4にかけて,足立区では3.2ポイントしか伸びませんが,文京区では6.5ポイントも伸びます。小4から小5にかけては8.2ポイントも増加し,小5の時点で近視児率が20%を超えます(足立区は12.0%)。

口でくだくだ述べるよりも,両区の傾向をグラフ化したほうが早いですね。

文京区では,近視の子どもが増えるスピードが格段に速いことがしられます。この2区の差は,何故に生じるのでしょう。まあ,理由はだいたい想像できます。所得水準が高い文京区では,小学校高学年になると,塾通いをする子がうんと多くなるためでしょう。文京区は,中学受験の最先進地域です(2月1日の記事を参照)。所得水準が低い足立区では,そのような生活変化は,比較的少ないと思われます。

上表を注視すると,23区の変化のパターンは,おおよそ,文京区型(山の手型)と足立区型(下町型)に大別されます。前者は,住民の所得水準や学歴構成が比較的高い地域です。

事実,学年を上がるほど,各地域の所得水準と近視児出現率の関連が強くなります。下表は,2009年度の住民一人当たり課税額と,各学年段階の近視児率の相関をとったものです。前者の出所は,『平成21年度版・東京都税務統計年報』です。

http://www.tax.metro.tokyo.jp/tokei/tokeih21_hutan.htm

いかがでしょう。高学年になると,税金を多く課されている富裕地域ほど近視児率が高い傾向が,統計的にも支持されます。上図にみられるような,小4以降の文京区と足立区の分化傾向は,両地域の社会経済条件の差を反映したものとみてよいでしょう。

前回みた肥満は貧困地域に多い発育の歪みですが,今回みた近視は,富裕地域のそれと性格づけることができます。予想ですが,喘息などは,どちらかといえば後者に括られるのではないでしょうか。興味ある方は,上記のサイトから東京都の原統計にアクセスして,検討してみてください。学生さんには,こういう課題を出してみようかな。

前回と今回の分析から,子どもの発達の社会的規定性の一端を浮き彫りにすることができたかと思います。社会階層による住民の棲み分けが比較的明確である東京は,このような現象をあぶり出すための格好のフィールド?です。今後も,この地でのフィールド・ワーク?を継続したいと存じます。

加齢に伴う健康格差の変化①

昨日,近場のデパートの文具コーナーに行ったら,入学記念セールをやっていました。真新しいランドセルに子どもの腕を通している親御さんの姿もあり,微笑ましい限りでした。

この4月から小学校に上がるお子さんでしょう。一昨年の10月時点の4歳人口(『国勢調査』)から推測すると,この春,小学校に入学するのは106万人ほどと思われます。この子らは,在学期間中にかけて,著しい心身の変化を遂げることになります。

ところで,その変化の有様は,当人をとりまく社会的な環境によって規定される面があります。たとえば,子どもの肥満が問題になっていますが,当局の統計によると,肥満傾向児の出現率は,おおよそ年齢を上がるほど高くなります。

ですが,この指標が加齢に伴いどう変異するかは,地域によって多様です。今回は,地域別・年齢別の肥満児出現率の観察を通して,子どもの発達の社会的規定性を可視化してみようと思います。

東京都が毎年刊行している『東京都の学校保健統計書』から,公立学校の各学年の肥満傾向児出現率を,都内の地域別に計算することができます。肥満傾向児出現率とは,健康診断受診者(≒全児童数)のうち,学校医によって「肥満傾向」と判断された者が何%いるかです。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/gakumu/kenkou/karada/shcp.html

この資料のバックナンバーをつなぎ合わせることで,特定の世代について,加齢に伴う肥満児出現率の変化を,地域別に明らかにすることができます。

私は,2005年4月に小学校に入学した世代を事例として,小学校在学中に肥満児出現率がどう変化したかを明らかにしました。この世代(1999年4月~2000年3月生まれ)は,2005年は小1,2006年は小2,・・・2010年には小6となります。下表は,加齢に伴う変化の様相を,都内の23区別に示したものです。公立学校の統計です。

まず23区全体の傾向をみると,小1の2.1%から始まり,小4に3.1%とピークを迎え,その後は率が下がります。

では,23区別にみるとどうでしょう。全体の傾向と同様,小4をピークとした「山型」が多いようですが,北区や練馬区のように,加齢と共に一貫して肥満児率が上昇する地域もあります。両区とも,小1から小6までの間にかけて,数値が倍以上になっています。

一方,世田谷区のように,数値が一貫して低い地域もあります。対照的といえる,北区と世田谷区の傾向をグラフ化してみましょう。

小1時点では1.8ポイントしか差がなかったのが,小6時にはその差が4.7ポイントにまで開いています。まさに,「健康格差の拡大」と言い表すことができましょう。

はて,この両区では何が違うのでしょうか。近年,健康問題の社会学という領域が開拓されていますが,そこで指摘されているのは,肥満と貧困との関連です。なるほど。貧困家庭ほど,安価なジャンクフードが食卓にのぼる頻度は高いと思われます。

北区と世田谷区の子どもの貧困度を,教育扶助世帯率で測ってみましょう。教育扶助世帯率とは,2010年の教育扶助受給世帯(月平均)が,6~14歳の子がいる世帯のうちどれほどを占めるかです。分子は『東京都福祉・衛生統計年報』,分母は『国勢調査』(2010年)から得ました。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/chosa_tokei/nenpou/index.html

この指標の値は,北区は26.2‰,世田谷区は8.5‰です。前者は後者の約3倍です。子どもの貧困度は,明らかに北区のほうが高いと判断されます。

上図の傾向は,こうした社会条件の違いに規定されている面が強いと思われます。しかし,2つの区のデータだけから事を判断するのは乱暴です。23区のデータを使って,肥満傾向児出現率と教育扶助世帯率の相関関係を出してみましょう。下表は,各学年段階の肥満児率と,2010年の教育扶助世帯率の相関係数を整理したものです。

各区の教育扶助世帯率は,どの段階の肥満児率とも正の相関関係にあります。統計的に有意と判定されるのは,高学年の肥満率との相関です。このことは,加齢に伴い,子どもの発育の歪みと貧困との関連が強くなることを示唆しています。

栄養の摂取により,加齢に伴い,身体に肉がつくのは生理現象です。しかし,それが正常の域を超えた,肥満という病理状態になる確率は,子どもが置かれた社会環境に少なからず規定されるようです。

小学校高学年といえば,ちょうど思春期に差し掛かる頃であり,身体の成長(性徴)がめざましい時期です。しかし,その勢いが方向を誤ると厄介なことになります。それだけに,この時期における健康教育が重要となるでしょう。体育の授業における保健領域の学習に加えて,家庭に対する健康指導といったことも,重要な要素です。

次回は,別の統計指標を使って,加齢に伴う健康格差の変化の様相を観察しようと思います。

この4月から小学校に上がるお子さんでしょう。一昨年の10月時点の4歳人口(『国勢調査』)から推測すると,この春,小学校に入学するのは106万人ほどと思われます。この子らは,在学期間中にかけて,著しい心身の変化を遂げることになります。

ところで,その変化の有様は,当人をとりまく社会的な環境によって規定される面があります。たとえば,子どもの肥満が問題になっていますが,当局の統計によると,肥満傾向児の出現率は,おおよそ年齢を上がるほど高くなります。

ですが,この指標が加齢に伴いどう変異するかは,地域によって多様です。今回は,地域別・年齢別の肥満児出現率の観察を通して,子どもの発達の社会的規定性を可視化してみようと思います。

東京都が毎年刊行している『東京都の学校保健統計書』から,公立学校の各学年の肥満傾向児出現率を,都内の地域別に計算することができます。肥満傾向児出現率とは,健康診断受診者(≒全児童数)のうち,学校医によって「肥満傾向」と判断された者が何%いるかです。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/buka/gakumu/kenkou/karada/shcp.html

この資料のバックナンバーをつなぎ合わせることで,特定の世代について,加齢に伴う肥満児出現率の変化を,地域別に明らかにすることができます。

私は,2005年4月に小学校に入学した世代を事例として,小学校在学中に肥満児出現率がどう変化したかを明らかにしました。この世代(1999年4月~2000年3月生まれ)は,2005年は小1,2006年は小2,・・・2010年には小6となります。下表は,加齢に伴う変化の様相を,都内の23区別に示したものです。公立学校の統計です。

まず23区全体の傾向をみると,小1の2.1%から始まり,小4に3.1%とピークを迎え,その後は率が下がります。

では,23区別にみるとどうでしょう。全体の傾向と同様,小4をピークとした「山型」が多いようですが,北区や練馬区のように,加齢と共に一貫して肥満児率が上昇する地域もあります。両区とも,小1から小6までの間にかけて,数値が倍以上になっています。

一方,世田谷区のように,数値が一貫して低い地域もあります。対照的といえる,北区と世田谷区の傾向をグラフ化してみましょう。

小1時点では1.8ポイントしか差がなかったのが,小6時にはその差が4.7ポイントにまで開いています。まさに,「健康格差の拡大」と言い表すことができましょう。

はて,この両区では何が違うのでしょうか。近年,健康問題の社会学という領域が開拓されていますが,そこで指摘されているのは,肥満と貧困との関連です。なるほど。貧困家庭ほど,安価なジャンクフードが食卓にのぼる頻度は高いと思われます。

北区と世田谷区の子どもの貧困度を,教育扶助世帯率で測ってみましょう。教育扶助世帯率とは,2010年の教育扶助受給世帯(月平均)が,6~14歳の子がいる世帯のうちどれほどを占めるかです。分子は『東京都福祉・衛生統計年報』,分母は『国勢調査』(2010年)から得ました。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kiban/chosa_tokei/nenpou/index.html

この指標の値は,北区は26.2‰,世田谷区は8.5‰です。前者は後者の約3倍です。子どもの貧困度は,明らかに北区のほうが高いと判断されます。

上図の傾向は,こうした社会条件の違いに規定されている面が強いと思われます。しかし,2つの区のデータだけから事を判断するのは乱暴です。23区のデータを使って,肥満傾向児出現率と教育扶助世帯率の相関関係を出してみましょう。下表は,各学年段階の肥満児率と,2010年の教育扶助世帯率の相関係数を整理したものです。

各区の教育扶助世帯率は,どの段階の肥満児率とも正の相関関係にあります。統計的に有意と判定されるのは,高学年の肥満率との相関です。このことは,加齢に伴い,子どもの発育の歪みと貧困との関連が強くなることを示唆しています。

栄養の摂取により,加齢に伴い,身体に肉がつくのは生理現象です。しかし,それが正常の域を超えた,肥満という病理状態になる確率は,子どもが置かれた社会環境に少なからず規定されるようです。

小学校高学年といえば,ちょうど思春期に差し掛かる頃であり,身体の成長(性徴)がめざましい時期です。しかし,その勢いが方向を誤ると厄介なことになります。それだけに,この時期における健康教育が重要となるでしょう。体育の授業における保健領域の学習に加えて,家庭に対する健康指導といったことも,重要な要素です。

次回は,別の統計指標を使って,加齢に伴う健康格差の変化の様相を観察しようと思います。

2012年3月25日日曜日

子どもの希望の剥奪

前回,若者(30代)の「希望」の話が出ましたが,「絶望の国」と形容される今の日本社会において,子どもたちはどれほど希望を持っているのでしょうか。

世間ズレしていない子どもの場合,大人とは違った側面が出てくると思われます。小学校低学年の児童に,将来の夢を尋ねた場合,「会社員」や「公務員」などというシニカルな答えが返ってくることは,そうはありますまい。スポーツ選手や芸術家など,大きな夢を口にする子どもが多いと思われます。

しかるに,そうした大きな希望も,在学期間中に,徐々に現実的なものに「クールアウト」されます。残念ですが,このようなことも,学校に期待される重要な社会的機能の一つです。

ですが,それも程度問題です。夢や希望を現実的な水準に「冷却」するというのならまだしも,それらの存在そのものが「破壊」されるというのは問題です。社会の中で果たすべき役割(アイデンティティ)を子どもに自覚させるべき学校において,それとは真逆のことが行われていることになります。

このような事態になっていないかを確認するには,将来の夢や目標を持っている(持っていない)子どもの量が,在学期間中にどう変化するかを観察するのがよいと思います。

小学校6年生と中学校3年生を対象とする,文科省の『全国学力・学習状況調査』は,2007年度から実施されています。同年度の調査対象となった小学校6年生は,3年後の2010年度には中学校3年生になっています。つまり,2010年度調査において,再び調査対象に据えられているわけです。

2007年度の小6調査と,2010年度の中3調査の結果を比較することで,同一集団(1995年4月~1996年3月生まれ世代)の意識の変化を明らかにすることができます。私は,「将来の夢や目標を持っていますか」という問いに対する,この世代の回答分布が,小6から中3にかけてどう変わったかを調べました。

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html

文科省の上記調査は,2010年度より抽出調査になっています。よって,調査対象校の設置者構成(国公私)が変わっていることが考えられますので,公立学校の対象者の統計を使います。

上図によると,小6から中3までの3年間にかけて,将来の夢や目標(以下,希望)を持っている子どもが減っています。「あてはまる」という最も強い肯定の回答の量は,66.6%から44.3%に減少します。代わって,後二者の否定の回答の数値が16.1%から28.2%へと増加します。

小6から中3にかけての変化は,希望の内容の修正(冷却)というよりも,希望そのものの剥奪という性質のものであるようです。わずか3年間で,これほどまでの変化があるとは。

中学校になると,試験の回数が多くなり,周囲と比した自分の位置を冷徹に思い知らされる機会が多くなります。また,主要教科の勉強が重視されるようになり,工作や音楽などができても,「そんなことができて何になるのだ」と一蹴されることも多くなるでしょう。こういうことが,上記のような(病理)現象を来たしているのかもしれません。

ところで,上図にみられるような,希望の「剥落」現象の程度は,地域によって異なっています。私は,上図と同じ統計を47都道府県について作成しました。上記の設問に対し,「あてはまる」と答えた者の比率が,小6から中3にかけてどう変わったかを,県別にみてみましょう。

希望を持っている子どもの比率は,小6,中3とも,宮崎が最も高くなっています。その反対は新潟です。小6から中3にかけて数値が低下するのは全県共通の傾向ですが,その程度は一様ではありません。

この3年間の減少率を出すと,最も高いのは岩手で,38.6%の減です(65.0→39.9)。減少率の上位5位は,岩手,鳥取,滋賀,新潟,および福岡です。これらの県は,中学校在学中における,子どもの希望の剥落が比較的大きいと判断されます。

減少率が最も低いのは福井で,それに次いで,栃木,宮崎,青森,秋田,となっています。福井と秋田は学力テストの上位常連県ですが,この2県の偉業は,子どもの希望の剥落の程度が小さい点にも見出されます。

上表の減少率が大きい県と小さい県では,何が違うのでしょうか。学力の地域差の要因に関心が向けられることが多いのですが,こういう面での地域差の要因分析も重要であると存じます。この点については,地域の社会経済特性よりも,各県の学校における教育実践の中身の要因の規定力が大きいと思われます。

文科省の『全国学力・学習状況調査』では,調査対象の各学校に対し,「児童・生徒に将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導をしていますか」と問うています。この設問への回答状況と,子どもの希望の量の相関分析をしてみたらどうでしょう。

文科省の学力調査は「宝の山」で,いろいろやりたい課題が出てきます。きちんとメモを取っておかねば。

世間ズレしていない子どもの場合,大人とは違った側面が出てくると思われます。小学校低学年の児童に,将来の夢を尋ねた場合,「会社員」や「公務員」などというシニカルな答えが返ってくることは,そうはありますまい。スポーツ選手や芸術家など,大きな夢を口にする子どもが多いと思われます。

しかるに,そうした大きな希望も,在学期間中に,徐々に現実的なものに「クールアウト」されます。残念ですが,このようなことも,学校に期待される重要な社会的機能の一つです。

ですが,それも程度問題です。夢や希望を現実的な水準に「冷却」するというのならまだしも,それらの存在そのものが「破壊」されるというのは問題です。社会の中で果たすべき役割(アイデンティティ)を子どもに自覚させるべき学校において,それとは真逆のことが行われていることになります。

このような事態になっていないかを確認するには,将来の夢や目標を持っている(持っていない)子どもの量が,在学期間中にどう変化するかを観察するのがよいと思います。

小学校6年生と中学校3年生を対象とする,文科省の『全国学力・学習状況調査』は,2007年度から実施されています。同年度の調査対象となった小学校6年生は,3年後の2010年度には中学校3年生になっています。つまり,2010年度調査において,再び調査対象に据えられているわけです。

2007年度の小6調査と,2010年度の中3調査の結果を比較することで,同一集団(1995年4月~1996年3月生まれ世代)の意識の変化を明らかにすることができます。私は,「将来の夢や目標を持っていますか」という問いに対する,この世代の回答分布が,小6から中3にかけてどう変わったかを調べました。

http://www.nier.go.jp/kaihatsu/zenkokugakuryoku.html

文科省の上記調査は,2010年度より抽出調査になっています。よって,調査対象校の設置者構成(国公私)が変わっていることが考えられますので,公立学校の対象者の統計を使います。

上図によると,小6から中3までの3年間にかけて,将来の夢や目標(以下,希望)を持っている子どもが減っています。「あてはまる」という最も強い肯定の回答の量は,66.6%から44.3%に減少します。代わって,後二者の否定の回答の数値が16.1%から28.2%へと増加します。

小6から中3にかけての変化は,希望の内容の修正(冷却)というよりも,希望そのものの剥奪という性質のものであるようです。わずか3年間で,これほどまでの変化があるとは。

中学校になると,試験の回数が多くなり,周囲と比した自分の位置を冷徹に思い知らされる機会が多くなります。また,主要教科の勉強が重視されるようになり,工作や音楽などができても,「そんなことができて何になるのだ」と一蹴されることも多くなるでしょう。こういうことが,上記のような(病理)現象を来たしているのかもしれません。

ところで,上図にみられるような,希望の「剥落」現象の程度は,地域によって異なっています。私は,上図と同じ統計を47都道府県について作成しました。上記の設問に対し,「あてはまる」と答えた者の比率が,小6から中3にかけてどう変わったかを,県別にみてみましょう。

希望を持っている子どもの比率は,小6,中3とも,宮崎が最も高くなっています。その反対は新潟です。小6から中3にかけて数値が低下するのは全県共通の傾向ですが,その程度は一様ではありません。

この3年間の減少率を出すと,最も高いのは岩手で,38.6%の減です(65.0→39.9)。減少率の上位5位は,岩手,鳥取,滋賀,新潟,および福岡です。これらの県は,中学校在学中における,子どもの希望の剥落が比較的大きいと判断されます。

減少率が最も低いのは福井で,それに次いで,栃木,宮崎,青森,秋田,となっています。福井と秋田は学力テストの上位常連県ですが,この2県の偉業は,子どもの希望の剥落の程度が小さい点にも見出されます。

上表の減少率が大きい県と小さい県では,何が違うのでしょうか。学力の地域差の要因に関心が向けられることが多いのですが,こういう面での地域差の要因分析も重要であると存じます。この点については,地域の社会経済特性よりも,各県の学校における教育実践の中身の要因の規定力が大きいと思われます。

文科省の『全国学力・学習状況調査』では,調査対象の各学校に対し,「児童・生徒に将来就きたい仕事や夢について考えさせる指導をしていますか」と問うています。この設問への回答状況と,子どもの希望の量の相関分析をしてみたらどうでしょう。

文科省の学力調査は「宝の山」で,いろいろやりたい課題が出てきます。きちんとメモを取っておかねば。

2012年3月23日金曜日

ザ・30代

兵庫県で,保育園男児と女子中学生を誘拐した容疑者が逮捕されたそうです。容疑者は,32歳の派遣社員の男性とのこと。「また30代か・・・」。最近は,事件の報道があると,事件の内容よりも,犯人の属性に関心がいってしまいます。

http://www.asahi.com/national/update/0323/OSK201203230036.html

「自分と同じ30代ではありませんように」と願うも,それが裏切られることがしばしばです。30代による事件が多いな,という印象です。

まあ,ロスジェネといわれる彼らの現況がよろしくないということは,広く認識されています。2010年10月に刊行された,NHKクローズアップ現代取材班による『助けてと言えない-いま30代に何が-』(文藝春秋)という本が反響を呼んでいるご時世です。

http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784163731704

30代の逸脱行動が増えていることは,統計資料からも確認されます。昨年の元旦の記事では,1990年代半ば以降,30代の自殺者の伸びが著しいことを明らかにしました。97年から98年にかけて,どの年齢層の自殺者もグンと増えたのですが,今世紀になっても,明らかな増加傾向が続いているのは30代だけです。

ところで,1990年代以降というのではなく,もっと長期的なスパンにおいて,30代の逸脱行動の量がどう変化してきたかを観察するとどうでしょうか。私は年輩の方とお話しするのが好きですが,「われわれの頃のほうが大変だった」という話をよく聞きます。また,観察する統計指標にしても,自殺率だけではなく,殺人率や強盗率のような外向的な犯罪指標の動向も気になるところです。

このような関心に答えてくれるデータは,私が調べた限り,あまり明らかにされていないようです。年齢層別の長期統計となると,当局の原統計を参照することが求められるためでしょう。

私は,総務省統計局の統計図書館に出向き,厚労省『人口動態統計』と警察庁『犯罪統計書』のバックナンバーを書庫から出してもらいました。それらの資料から,1955年(昭和30年)以降の30代の自殺者数,および各罪種の検挙人員数を採取しました。これを各年の30代人口で除して,30代の自殺率と罪種別の犯罪率の長期推移を明らかにした,という次第です。

ベースの人口は,総務省『人口推計年報』のものを使いました。こちらは,政府統計の総合窓口(e-Stat)に当たれば一発です。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000000090004&cycode=0

2010年の数字を引くと,30代の自殺者は4,265人,殺人検挙人員は192人です。同年の30代人口は約1,788万人ですから,この年の自殺率(10万人あたり)は23.9,殺人率(同)は1.1と算出されます。

はて,30代のこのような逸脱指標は,戦後の日本社会において,どう推移してきたのでしょう。私は,自殺率と7つの罪種の犯罪者出現率の長期推移を明らかにしました。なお,人口全体の率との比較もします。30代の動向の特徴を押さえるためです。人口全体の自殺率は10歳以上人口,各罪種の犯罪者出現率は14歳以上人口(有責人口)をベースにして計算したことを申し添えます。

まずは,自殺率と凶悪3罪種(殺人,強盗,強姦)の検挙人員の出現率の推移をみてみましょう。

青色は30代,赤色は人口全体の率の曲線です。まず,左上の自殺率に注目しましょう。30代の自殺率はジグザグしながら上昇し,2010年の23.9に至っているのですが,この値は長期的なスパンでみても高いと判断されます。また,30代の自殺率が人口全体の水準に迫っていることも,近年の特徴です。過去との対比でみても,30代の内向化ということはいえるかと思います。

しかし,3つの凶悪罪種の犯罪率は違った様相を呈しています。自殺と対極にある,外向犯罪の典型である殺人率は,昔に比べて大きく減少しています。1955年では5.4でしたが,2010年では1.1です。この期間中,5分の1までに減ったことになります。

強盗率と強姦率は1990年代半ば以降上昇しますが,それでも,戦後初期の頃の水準には及びません。ただ,この2つの罪種の率は,以前は人口全体のほうが圧倒的に高かったのですが,最近は,30代がそれを凌駕しています。30代の率の相対水準が増していることには留意がいります。

次に,暴行,障害,窃盗,そして詐欺の検挙人員の出現率をたどってみましょう。

4つの罪種とも,大局的には減少の傾向です。人口全体の犯罪率と比した相対水準も,大きな変化はありません。詐欺については,「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」が問題化している現在,30代の検挙人員出現率がさぞ増えているだろうと睨んでいましたが,そうではないようです。青年の詐欺率は,昔のほうがはるかに高かったのですね。

8つの統計図を眺めてみてどうでしょう。30代の自殺増(内向化)は読み取れますが,外向的な犯罪率は昔に比べて低下しています。「30代の危機」がこれだけ声高にいわれる今日,彼らの犯罪率もさぞ上昇していのだろうと踏んでいましたが,見事に仮説が覆されました。

むろん,30代の危機状況を犯罪率で100%計測できるという単純な考えを持っているのではありませんが,意外な結果に少し戸惑っています。

古市憲寿さんの『絶望の国の幸福な若者たち』(講談社,2011年)が話題になっていますが,この本のミソは,「若者は大変だ,虐げられている」という世間の認識に対し,「いや,そうではない。若者は実は幸福なのだ」というアンチテーゼを示したことでしょう。

http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2170655

まあ,考えてみれば,今の若者は「大変」とはいっても,適当に食えているし,まかり違っても餓死するなどということはありますまい。しかし,昔は違いました,たとえば,上記のグラフの始点である1955年(昭和30年)の時点ではどうでしょう。

この頃の30代は,大正末期生まれの世代で,戦争も体験しています。ちょうど成人になる頃,第2次世界大戦が終わりました(1945年)。この世代の場合,大人(社会人)としての生活を,焼け野原の中からスタートしたわけです。今の30代(ロスジェネ)が,学校卒業時に就職氷河期に遭遇したという程度のこととは,困難のケタが違います。

戦争で負傷し,身体の自由を奪われた者もいたことでしょう。配偶者と生き別れになった者もいたでしょう。家や家族を焼かれ,生活基盤を根こそぎ剥奪された青年もいたことでしょう。このような条件下で生きることは,まさに「闘い」です。1955年といえばまだ復興が十分でなかった頃ですが,この時期の30代の犯罪率が異様に高かったというのも,さもありなんという感じです。

私は,今の30代(ロスジェネ)は昔に比べれば安泰だ,何も手立てを打つ必要がない,と主張するのではありません。「昔の人はもっと・・・」,「発展途上国の人はもっと・・・」などと,「下」を向いてばかりいると,全ての人間の生活水準が競い合うようにして奈落の底に落ちていきます。あくまで,所与の社会の状況を勘案した,相対的貧困の視点で議論するというのが,貧困問題研究の基本的スタンスです。

話が逸れてきましたが,昔の30代にはあって,今の30代にはないものがあります。それは「希望」です。いみじくも,先の古市さんの著作は,今の日本社会を「絶望の国」と言い表しています。

こういう,昔とは性質を異にする,今の青年の危機状況を客観的に測る指標の開発は,時代の診断学としての社会病理学に課せられた重要課題であると存じます。

デュルケムは,自殺率という統計指標を使って,19世紀の西欧社会の病理をえぐり出して見せました。はて,21世紀の東洋の日本という社会に潜んでいる病理を可視化するには,どういう道具立てが要るのか。自殺率や犯罪率というような,ベーシックな指標も大事ですが,それだけでは役不足の面があることを,今回の分析結果は教えているように思います。

http://www.asahi.com/national/update/0323/OSK201203230036.html

「自分と同じ30代ではありませんように」と願うも,それが裏切られることがしばしばです。30代による事件が多いな,という印象です。

まあ,ロスジェネといわれる彼らの現況がよろしくないということは,広く認識されています。2010年10月に刊行された,NHKクローズアップ現代取材班による『助けてと言えない-いま30代に何が-』(文藝春秋)という本が反響を呼んでいるご時世です。

http://www.bunshun.co.jp/cgi-bin/book_db/book_detail.cgi?isbn=9784163731704

30代の逸脱行動が増えていることは,統計資料からも確認されます。昨年の元旦の記事では,1990年代半ば以降,30代の自殺者の伸びが著しいことを明らかにしました。97年から98年にかけて,どの年齢層の自殺者もグンと増えたのですが,今世紀になっても,明らかな増加傾向が続いているのは30代だけです。

ところで,1990年代以降というのではなく,もっと長期的なスパンにおいて,30代の逸脱行動の量がどう変化してきたかを観察するとどうでしょうか。私は年輩の方とお話しするのが好きですが,「われわれの頃のほうが大変だった」という話をよく聞きます。また,観察する統計指標にしても,自殺率だけではなく,殺人率や強盗率のような外向的な犯罪指標の動向も気になるところです。

このような関心に答えてくれるデータは,私が調べた限り,あまり明らかにされていないようです。年齢層別の長期統計となると,当局の原統計を参照することが求められるためでしょう。

私は,総務省統計局の統計図書館に出向き,厚労省『人口動態統計』と警察庁『犯罪統計書』のバックナンバーを書庫から出してもらいました。それらの資料から,1955年(昭和30年)以降の30代の自殺者数,および各罪種の検挙人員数を採取しました。これを各年の30代人口で除して,30代の自殺率と罪種別の犯罪率の長期推移を明らかにした,という次第です。

ベースの人口は,総務省『人口推計年報』のものを使いました。こちらは,政府統計の総合窓口(e-Stat)に当たれば一発です。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000000090004&cycode=0

2010年の数字を引くと,30代の自殺者は4,265人,殺人検挙人員は192人です。同年の30代人口は約1,788万人ですから,この年の自殺率(10万人あたり)は23.9,殺人率(同)は1.1と算出されます。

はて,30代のこのような逸脱指標は,戦後の日本社会において,どう推移してきたのでしょう。私は,自殺率と7つの罪種の犯罪者出現率の長期推移を明らかにしました。なお,人口全体の率との比較もします。30代の動向の特徴を押さえるためです。人口全体の自殺率は10歳以上人口,各罪種の犯罪者出現率は14歳以上人口(有責人口)をベースにして計算したことを申し添えます。

まずは,自殺率と凶悪3罪種(殺人,強盗,強姦)の検挙人員の出現率の推移をみてみましょう。

青色は30代,赤色は人口全体の率の曲線です。まず,左上の自殺率に注目しましょう。30代の自殺率はジグザグしながら上昇し,2010年の23.9に至っているのですが,この値は長期的なスパンでみても高いと判断されます。また,30代の自殺率が人口全体の水準に迫っていることも,近年の特徴です。過去との対比でみても,30代の内向化ということはいえるかと思います。

しかし,3つの凶悪罪種の犯罪率は違った様相を呈しています。自殺と対極にある,外向犯罪の典型である殺人率は,昔に比べて大きく減少しています。1955年では5.4でしたが,2010年では1.1です。この期間中,5分の1までに減ったことになります。

強盗率と強姦率は1990年代半ば以降上昇しますが,それでも,戦後初期の頃の水準には及びません。ただ,この2つの罪種の率は,以前は人口全体のほうが圧倒的に高かったのですが,最近は,30代がそれを凌駕しています。30代の率の相対水準が増していることには留意がいります。

次に,暴行,障害,窃盗,そして詐欺の検挙人員の出現率をたどってみましょう。

4つの罪種とも,大局的には減少の傾向です。人口全体の犯罪率と比した相対水準も,大きな変化はありません。詐欺については,「オレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」が問題化している現在,30代の検挙人員出現率がさぞ増えているだろうと睨んでいましたが,そうではないようです。青年の詐欺率は,昔のほうがはるかに高かったのですね。

8つの統計図を眺めてみてどうでしょう。30代の自殺増(内向化)は読み取れますが,外向的な犯罪率は昔に比べて低下しています。「30代の危機」がこれだけ声高にいわれる今日,彼らの犯罪率もさぞ上昇していのだろうと踏んでいましたが,見事に仮説が覆されました。

むろん,30代の危機状況を犯罪率で100%計測できるという単純な考えを持っているのではありませんが,意外な結果に少し戸惑っています。

古市憲寿さんの『絶望の国の幸福な若者たち』(講談社,2011年)が話題になっていますが,この本のミソは,「若者は大変だ,虐げられている」という世間の認識に対し,「いや,そうではない。若者は実は幸福なのだ」というアンチテーゼを示したことでしょう。

http://www.bookclub.kodansha.co.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=2170655

まあ,考えてみれば,今の若者は「大変」とはいっても,適当に食えているし,まかり違っても餓死するなどということはありますまい。しかし,昔は違いました,たとえば,上記のグラフの始点である1955年(昭和30年)の時点ではどうでしょう。

この頃の30代は,大正末期生まれの世代で,戦争も体験しています。ちょうど成人になる頃,第2次世界大戦が終わりました(1945年)。この世代の場合,大人(社会人)としての生活を,焼け野原の中からスタートしたわけです。今の30代(ロスジェネ)が,学校卒業時に就職氷河期に遭遇したという程度のこととは,困難のケタが違います。

戦争で負傷し,身体の自由を奪われた者もいたことでしょう。配偶者と生き別れになった者もいたでしょう。家や家族を焼かれ,生活基盤を根こそぎ剥奪された青年もいたことでしょう。このような条件下で生きることは,まさに「闘い」です。1955年といえばまだ復興が十分でなかった頃ですが,この時期の30代の犯罪率が異様に高かったというのも,さもありなんという感じです。

私は,今の30代(ロスジェネ)は昔に比べれば安泰だ,何も手立てを打つ必要がない,と主張するのではありません。「昔の人はもっと・・・」,「発展途上国の人はもっと・・・」などと,「下」を向いてばかりいると,全ての人間の生活水準が競い合うようにして奈落の底に落ちていきます。あくまで,所与の社会の状況を勘案した,相対的貧困の視点で議論するというのが,貧困問題研究の基本的スタンスです。

話が逸れてきましたが,昔の30代にはあって,今の30代にはないものがあります。それは「希望」です。いみじくも,先の古市さんの著作は,今の日本社会を「絶望の国」と言い表しています。

こういう,昔とは性質を異にする,今の青年の危機状況を客観的に測る指標の開発は,時代の診断学としての社会病理学に課せられた重要課題であると存じます。

デュルケムは,自殺率という統計指標を使って,19世紀の西欧社会の病理をえぐり出して見せました。はて,21世紀の東洋の日本という社会に潜んでいる病理を可視化するには,どういう道具立てが要るのか。自殺率や犯罪率というような,ベーシックな指標も大事ですが,それだけでは役不足の面があることを,今回の分析結果は教えているように思います。

2012年3月22日木曜日

精神疾患による教員の休職率(学校種別,年齢層別)

前回は,精神疾患による教員の休職率を年齢層別・都道府県別に明らかにしました。その結果,多くの県において,中年層(40代)の休職率が高いことを知りました。

しかるに,前回のデータは,性質を異にする学校種(小学校,中学校,高校)を一緒くたにしたものです。それぞれの学校種ごとに,年齢層別の休職率を出す作業も必要かと思います。精神疾患を罹患しやすい層(要注意層)を,より精密に析出するためです。

前回使った当局の内部資料から,精神疾患で休職した教員の数を,学校種別・年齢層別に得ることができます。2009年度間の数値です。これを,学校種別・年齢層別の教員数で除して,各カテゴリーの休職率を計算します。

分母の教員人口は,2010年の文科省『学校教員統計調査』から分かる,2010年10月1日時点のものです。2009年の年齢別の教員数を知ることはできませんので,1年ズレますが,2010年の教員数を母数に充てることとします。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033683&cycode=0

では,公立小学校,中学校,高等学校に分けて,精神疾患による休職率(以下,精神疾患率)を年齢層別に出してみましょう。

3校種×4年齢層=12のカテゴリーについて,精神疾患率を出しました。12カテゴリーの中で率が最も高いのは,中学校の40代です。小学校の40代,中学校の50歳以上がそれに次ぎます。40代の精神疾患率が高いのは前回もみましたが,とりわけ中学校の40代が要注意層として検出されます。

次に,大都市の東京と大阪について,同じく12カテゴリーの精神疾患率を出してみましょう。この2都府の場合,分子の休職者数が多いので,12のカテゴリーに細分しても問題はないと思われます。下表は,全国,東京,そして大阪のカテゴリー別の精神疾患率を整理したものです。

値が上位3位の層の数値は赤色,最も高い層の数値はゴチの赤色にしています。精神疾患率が最も高い層をみると,東京は小学校の40代,大阪は中学校の40代です。大阪の場合,中学校の40代の率は22.9‰,およそ44人に1人の割合です。この層の率が他を圧倒しています。

なお,赤色の数字の位置をみると,東京は全国的傾向と同じですが,大阪は少し違っています。小学校の50歳以上,高校の40代に色がついています。大阪は,高校の中高年層の率が高いことが特徴です。

表の右欄は,全国の値を1.0とした場合の相対倍率です。1.8倍を超える箇所には,黄色のマークをしています。東京は高校の若年教員,大阪は中学・高校の中高年教員の精神疾患率が比較的高いことが読み取れます。

どうでしょう。校種ごとに分けてみても,40代あたりの中年教員の危機が色濃いことは変わらないようです。都市部では,そうした傾向が比較的顕著です。

40代といえば中堅期で,主任などの役職をあてがわれる時期です。後輩教員の指導も任されるなど,業務負担が増す時期といえるでしょう。その一方で,生理的には体力が落ちてきます。40代の危機は,常識的には,こうした視点から解釈できると思われます。

しかるに,ライフサイクル上の役割変化という視点からの考察もあります。紅林伸幸教授は,教員の中堅期の役割変化を,「実践家教師から管理職教師へ」という言葉で表現しています(「教師のライフサイクルにおける危機」油布佐和子編『教師の現在・教職の未来』教育出版,1999年)。

学校には,「学級サイズの教授実践」を主に担う一般教諭と,「学校規模の教育活動や教師集団の組織・管理」を主たる職務とする管理職という,2種類の教員がいます。前者から後者への過渡期にある中堅教員は,実践に成熟してきたところで,実践の場を奪われる位置にあります。事実,教務主任や校務主任ともなれば,学級の担任を外れるケースも多いでしょう。つまり,実践家から管理職へのアイデンティティの変更を迫られるわけです。

こうした制度上の要請が,中堅教員にとっての葛藤を準備すると,紅林教授は指摘されています。紅林教授の調査データによると,教師を辞めたい理由として最も多いのは,一般教師と学年・研修主任の場合は「仕事量の過重」ですが(49.6%,63.4%),教務・校務主任の場合,「仕事内容に生きがいが見出せなくなった」が42.9%で最多であるそうです(前掲論文,44頁)。

うーん。教員の危機は,過労やバーンアウトという観点からのみ捉えられがちですが,もっと深いところには,個々の教員の努力では如何ともし難い,ライフサイクル上の役割葛藤という問題が潜んでいるとみられます。

このような中堅期の役割葛藤の量を測る指標(measure)としては,どういうものがあるかなあ。主幹教諭や指導教諭といった,中間管理職的な職階の教員がどれほどいるか,というのはどうでしょう。これは,県別に出すことができます。教務主任や学年主任の数も『学校基本調査』から知ることができます。

教員集団がどれほど複雑に階層化されているか,官僚制化されているかということも,教員の危機を規定する社会学的な要因といえるかもしれません。

教員の危機状況は,各人の気質や心理的ストレスの点から論じられることが多いのですが,その外側には,全体社会の要因(マクロレベル),教員を取り巻く教員集団(ミドルレベル)の要因が位置しています。この3つのレベルの要因の中で,最も政策的に可変的であるのは,中間にある教員集団の要因でしょう。

この部分の要因の解明にねらいを定めた実証研究が望まれると思います。教員の精神疾患率(離職率)の地域差の要因分析は,この仕事に属するものと考えます。現在,私が力点を置いている研究テーマです。

しかるに,前回のデータは,性質を異にする学校種(小学校,中学校,高校)を一緒くたにしたものです。それぞれの学校種ごとに,年齢層別の休職率を出す作業も必要かと思います。精神疾患を罹患しやすい層(要注意層)を,より精密に析出するためです。

前回使った当局の内部資料から,精神疾患で休職した教員の数を,学校種別・年齢層別に得ることができます。2009年度間の数値です。これを,学校種別・年齢層別の教員数で除して,各カテゴリーの休職率を計算します。

分母の教員人口は,2010年の文科省『学校教員統計調査』から分かる,2010年10月1日時点のものです。2009年の年齢別の教員数を知ることはできませんので,1年ズレますが,2010年の教員数を母数に充てることとします。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033683&cycode=0

では,公立小学校,中学校,高等学校に分けて,精神疾患による休職率(以下,精神疾患率)を年齢層別に出してみましょう。

3校種×4年齢層=12のカテゴリーについて,精神疾患率を出しました。12カテゴリーの中で率が最も高いのは,中学校の40代です。小学校の40代,中学校の50歳以上がそれに次ぎます。40代の精神疾患率が高いのは前回もみましたが,とりわけ中学校の40代が要注意層として検出されます。

次に,大都市の東京と大阪について,同じく12カテゴリーの精神疾患率を出してみましょう。この2都府の場合,分子の休職者数が多いので,12のカテゴリーに細分しても問題はないと思われます。下表は,全国,東京,そして大阪のカテゴリー別の精神疾患率を整理したものです。

値が上位3位の層の数値は赤色,最も高い層の数値はゴチの赤色にしています。精神疾患率が最も高い層をみると,東京は小学校の40代,大阪は中学校の40代です。大阪の場合,中学校の40代の率は22.9‰,およそ44人に1人の割合です。この層の率が他を圧倒しています。

なお,赤色の数字の位置をみると,東京は全国的傾向と同じですが,大阪は少し違っています。小学校の50歳以上,高校の40代に色がついています。大阪は,高校の中高年層の率が高いことが特徴です。

表の右欄は,全国の値を1.0とした場合の相対倍率です。1.8倍を超える箇所には,黄色のマークをしています。東京は高校の若年教員,大阪は中学・高校の中高年教員の精神疾患率が比較的高いことが読み取れます。

どうでしょう。校種ごとに分けてみても,40代あたりの中年教員の危機が色濃いことは変わらないようです。都市部では,そうした傾向が比較的顕著です。

40代といえば中堅期で,主任などの役職をあてがわれる時期です。後輩教員の指導も任されるなど,業務負担が増す時期といえるでしょう。その一方で,生理的には体力が落ちてきます。40代の危機は,常識的には,こうした視点から解釈できると思われます。

しかるに,ライフサイクル上の役割変化という視点からの考察もあります。紅林伸幸教授は,教員の中堅期の役割変化を,「実践家教師から管理職教師へ」という言葉で表現しています(「教師のライフサイクルにおける危機」油布佐和子編『教師の現在・教職の未来』教育出版,1999年)。

学校には,「学級サイズの教授実践」を主に担う一般教諭と,「学校規模の教育活動や教師集団の組織・管理」を主たる職務とする管理職という,2種類の教員がいます。前者から後者への過渡期にある中堅教員は,実践に成熟してきたところで,実践の場を奪われる位置にあります。事実,教務主任や校務主任ともなれば,学級の担任を外れるケースも多いでしょう。つまり,実践家から管理職へのアイデンティティの変更を迫られるわけです。

こうした制度上の要請が,中堅教員にとっての葛藤を準備すると,紅林教授は指摘されています。紅林教授の調査データによると,教師を辞めたい理由として最も多いのは,一般教師と学年・研修主任の場合は「仕事量の過重」ですが(49.6%,63.4%),教務・校務主任の場合,「仕事内容に生きがいが見出せなくなった」が42.9%で最多であるそうです(前掲論文,44頁)。

うーん。教員の危機は,過労やバーンアウトという観点からのみ捉えられがちですが,もっと深いところには,個々の教員の努力では如何ともし難い,ライフサイクル上の役割葛藤という問題が潜んでいるとみられます。

このような中堅期の役割葛藤の量を測る指標(measure)としては,どういうものがあるかなあ。主幹教諭や指導教諭といった,中間管理職的な職階の教員がどれほどいるか,というのはどうでしょう。これは,県別に出すことができます。教務主任や学年主任の数も『学校基本調査』から知ることができます。

教員集団がどれほど複雑に階層化されているか,官僚制化されているかということも,教員の危機を規定する社会学的な要因といえるかもしれません。

教員の危機状況は,各人の気質や心理的ストレスの点から論じられることが多いのですが,その外側には,全体社会の要因(マクロレベル),教員を取り巻く教員集団(ミドルレベル)の要因が位置しています。この3つのレベルの要因の中で,最も政策的に可変的であるのは,中間にある教員集団の要因でしょう。

この部分の要因の解明にねらいを定めた実証研究が望まれると思います。教員の精神疾患率(離職率)の地域差の要因分析は,この仕事に属するものと考えます。現在,私が力点を置いている研究テーマです。

2012年3月21日水曜日

精神疾患による教員の休職率(年齢層別,都道府県別)

精神疾患が原因で休職する確率が最も高いのは,教員のどの年齢層でしょうか。昨年の6月3日の記事でみたところによると,公立学校の教員のうち,精神疾患による休職確率が最高なのは,50歳以上の高齢教員です。

しかるに,これは全国の統計です。都道府県別にみれば,様相は多様であることでしょう。教員のメンタルヘルスに中心的に取り組む主体が,各県の行政であることを思うと,精神疾患を罹患しやすい年齢層(要注意層)を県別に割り出す作業が必要かと存じます。

そのためには,精神疾患による休職教員の年齢層別数値を県ごとに得なければいけませんが,文科省の「教育職員に係る懲戒処分等の状況について」では,そこまで細かいデータは公表されていません。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1300332.htm

そこで私は,文科省に情報公開申請を行い,目的のデータを入手することを試みました。1か月ほど待たされましたが,本日,年齢層別の休職者数(2009年度間)を各自治体別にまとめた資料が送られてきました。感無量です。現物の写真をお見せします。

47都道府県・19指定都市の計66枚の資料が封筒に入っていました。写真に映っているのは,北海道,青森,そして岩手のものです。

この資料をもとに,各県について,2009年度中に精神疾患で休職した公立学校教員の年齢層別の数を明らかにしました。それを,各県の本務教員の年齢統計で除して,年齢層別の休職率を計算ました。

ここでいう公立学校教員とは,小学校,中学校,および高等学校の教員のことです。休職率計算の際,分母として使った県別・年齢層別の本務教員数は,2010年10月1日時点の数値です(文科省『学校教員統計調査』)。分子の休職者数と年次が1年ズレていますが,2009年の本務教員数の県別・年齢層別数値を得ることはできませんので,このような措置をとったことをお許しください。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033683&cycode=0

では,作業に入りましょう。まずは,休職率の計算過程のイメージを持っていただくため,東京と全国について,分子と分母のロー・データをお見せします。

上表は,3つの年齢層について,精神疾患による休職率(以下,精神疾患率)を出したものです。どうでしょう。全国でも東京でも,精神疾患率は,中年層(40代)で最も高くなっています。中年期の危機というやつでしょうか。*昨年の6月3日の記事と違った結果になっていますが,指標の計算方法が異なること,特別支援学校の教員を除外していることが影響していると思われます。

なお,どの年齢層でも,精神疾患率は東京のほうが高いようです。都市的環境の故でしょうか。このことを考えるのは,他県の統計も押さえてからにしましょう。下表は,47都道府県の年齢層別の精神疾患率を一覧にしたものです。指定都市の分は,当該市がある県の分に含めて率を計算したことを申し添えます。

左欄は,休職率の実値です。最大値には黄色,最小値には青色のマークをしました。各県で値が最も高い年齢層の数値は赤色にしています。右欄は,47都道府県中の相対順位です。1~5位までの数字は赤色にしています。

多くの県で中年層(40代)の精神疾患率が最も高いようですが,例外もあります。秋田,茨城,そして福井では,若年層(20~30代)の率が最高です。秋田と福井は学力調査の上位常連県ですが,このような偉業の裏には,若年教員の燃え尽き(バーン・アウト)のような問題が潜んでいるのでしょうか。これらの県では,若年教員の比重は小さいことでしょう。それだけ,彼らが被る圧力も大きいのではないかと思われます。

50歳以上の高年層の精神疾患率が最も高いのは,8県です。広島や福岡といった,地方の中枢県が含まれています。

なお,どの年齢層でみても,教員の精神疾患率が最も高いのは沖縄です。当県の精神疾患率が高いのは知っていましたが,それは,年齢階層を問わないようです。沖縄の中年層の率は19.6‰(≒2%)ですから,50人に1人ということになります。

次に,各年齢層の精神疾患率と関連する環境要因について考えてみましょう。右欄の順位をみると,沖縄はオール1位ですが,東京も,全年齢層の率が上位5位にランクインしています。大阪は,中年層と高年層の率が2位です。高年層の精神疾患率の上位5位は,沖縄,大阪,広島,東京,そして福岡です。いずれも都市地域です。

教員の精神疾患率と都市的環境の関連は,2月22日の記事でも明らかにしましたが,双方の関連が強いのはどの年齢層でしょうか。私は,2010年の『国勢調査』から,各県の人口集中地区居住率を計算し,教員の年齢層ごとの精神疾患率との相関関係を調べました。

人口集中地区居住率(都市化率)は,若年教員の精神疾患率と0.187,中年教員の率と0.419,高年教員の率と0.570,という相関関係にあります。後二者の相関係数は,統計的に有意です。高齢の教員ほど,精神疾患と都市的環境のつながりが強い傾向にあります。

都市地域ほど,あれこれと口出ししてくる(高学歴の)保護者が多いことでしょう。理不尽な要求を吹っ掛けてくるモンスター・ペアレントについても然り。こういう状況に対する戸惑いが大きいのは,長年異なる状況下で教員生活を送ってきた高齢教員であると思われます。

若年教員の場合,精神疾患と都市的環境は無関係のようですが,この層の精神疾患率を規定する社会的要因は何でしょう。教員集団の年齢構成(若年層の量),近年の採用試験の競争率(ゆとり世代の量)など,いろいろ考えられます。

精密な要因解析は,長期的な課題にしようと思っております。各県の教員の勤務条件指標などは,間もなく公表される,2010年の文科省『学校教員統計』の詳細結果から知ることができますし。

当局の内部資料も含め,教員の精神疾患に関連する統計資料がたまってきました。これらをまとめて,「教職危機の社会学的研究」というような学術研究につなげることはできないか,と思案しています。

しかるに,これは全国の統計です。都道府県別にみれば,様相は多様であることでしょう。教員のメンタルヘルスに中心的に取り組む主体が,各県の行政であることを思うと,精神疾患を罹患しやすい年齢層(要注意層)を県別に割り出す作業が必要かと存じます。

そのためには,精神疾患による休職教員の年齢層別数値を県ごとに得なければいけませんが,文科省の「教育職員に係る懲戒処分等の状況について」では,そこまで細かいデータは公表されていません。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinji/1300332.htm

そこで私は,文科省に情報公開申請を行い,目的のデータを入手することを試みました。1か月ほど待たされましたが,本日,年齢層別の休職者数(2009年度間)を各自治体別にまとめた資料が送られてきました。感無量です。現物の写真をお見せします。

47都道府県・19指定都市の計66枚の資料が封筒に入っていました。写真に映っているのは,北海道,青森,そして岩手のものです。

この資料をもとに,各県について,2009年度中に精神疾患で休職した公立学校教員の年齢層別の数を明らかにしました。それを,各県の本務教員の年齢統計で除して,年齢層別の休職率を計算ました。

ここでいう公立学校教員とは,小学校,中学校,および高等学校の教員のことです。休職率計算の際,分母として使った県別・年齢層別の本務教員数は,2010年10月1日時点の数値です(文科省『学校教員統計調査』)。分子の休職者数と年次が1年ズレていますが,2009年の本務教員数の県別・年齢層別数値を得ることはできませんので,このような措置をとったことをお許しください。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033683&cycode=0

では,作業に入りましょう。まずは,休職率の計算過程のイメージを持っていただくため,東京と全国について,分子と分母のロー・データをお見せします。

上表は,3つの年齢層について,精神疾患による休職率(以下,精神疾患率)を出したものです。どうでしょう。全国でも東京でも,精神疾患率は,中年層(40代)で最も高くなっています。中年期の危機というやつでしょうか。*昨年の6月3日の記事と違った結果になっていますが,指標の計算方法が異なること,特別支援学校の教員を除外していることが影響していると思われます。

なお,どの年齢層でも,精神疾患率は東京のほうが高いようです。都市的環境の故でしょうか。このことを考えるのは,他県の統計も押さえてからにしましょう。下表は,47都道府県の年齢層別の精神疾患率を一覧にしたものです。指定都市の分は,当該市がある県の分に含めて率を計算したことを申し添えます。

左欄は,休職率の実値です。最大値には黄色,最小値には青色のマークをしました。各県で値が最も高い年齢層の数値は赤色にしています。右欄は,47都道府県中の相対順位です。1~5位までの数字は赤色にしています。

多くの県で中年層(40代)の精神疾患率が最も高いようですが,例外もあります。秋田,茨城,そして福井では,若年層(20~30代)の率が最高です。秋田と福井は学力調査の上位常連県ですが,このような偉業の裏には,若年教員の燃え尽き(バーン・アウト)のような問題が潜んでいるのでしょうか。これらの県では,若年教員の比重は小さいことでしょう。それだけ,彼らが被る圧力も大きいのではないかと思われます。

50歳以上の高年層の精神疾患率が最も高いのは,8県です。広島や福岡といった,地方の中枢県が含まれています。

なお,どの年齢層でみても,教員の精神疾患率が最も高いのは沖縄です。当県の精神疾患率が高いのは知っていましたが,それは,年齢階層を問わないようです。沖縄の中年層の率は19.6‰(≒2%)ですから,50人に1人ということになります。

次に,各年齢層の精神疾患率と関連する環境要因について考えてみましょう。右欄の順位をみると,沖縄はオール1位ですが,東京も,全年齢層の率が上位5位にランクインしています。大阪は,中年層と高年層の率が2位です。高年層の精神疾患率の上位5位は,沖縄,大阪,広島,東京,そして福岡です。いずれも都市地域です。

教員の精神疾患率と都市的環境の関連は,2月22日の記事でも明らかにしましたが,双方の関連が強いのはどの年齢層でしょうか。私は,2010年の『国勢調査』から,各県の人口集中地区居住率を計算し,教員の年齢層ごとの精神疾患率との相関関係を調べました。

人口集中地区居住率(都市化率)は,若年教員の精神疾患率と0.187,中年教員の率と0.419,高年教員の率と0.570,という相関関係にあります。後二者の相関係数は,統計的に有意です。高齢の教員ほど,精神疾患と都市的環境のつながりが強い傾向にあります。

都市地域ほど,あれこれと口出ししてくる(高学歴の)保護者が多いことでしょう。理不尽な要求を吹っ掛けてくるモンスター・ペアレントについても然り。こういう状況に対する戸惑いが大きいのは,長年異なる状況下で教員生活を送ってきた高齢教員であると思われます。

若年教員の場合,精神疾患と都市的環境は無関係のようですが,この層の精神疾患率を規定する社会的要因は何でしょう。教員集団の年齢構成(若年層の量),近年の採用試験の競争率(ゆとり世代の量)など,いろいろ考えられます。

精密な要因解析は,長期的な課題にしようと思っております。各県の教員の勤務条件指標などは,間もなく公表される,2010年の文科省『学校教員統計』の詳細結果から知ることができますし。

当局の内部資料も含め,教員の精神疾患に関連する統計資料がたまってきました。これらをまとめて,「教職危機の社会学的研究」というような学術研究につなげることはできないか,と思案しています。

2012年3月20日火曜日

国勢調査の回答拒否の増加

昨年の1月6日の記事では,『国勢調査』において,配偶関係が不詳という者の比率が上昇してきていることを明らかにしました。とくに,30~40代の不詳率が高くなっています。この年齢層では,「未婚」や「離別」といった選択肢に丸をつけるのが躊躇われるのでしょうか。不詳の多くは,回答拒否によるものと思われます。

国レベルの最大規模の社会調査である『国勢調査』において,回答拒否率が高まるというのは,忌々しき事態です。『国勢調査』は全国民を対象とした悉皆調査であり,その結果は政策立案や学術研究などに活用されますが,そうした基幹統計の信憑性が揺らぐことにもつながります。

さて,2010年の『国勢調査』は10年に1度の大規模調査であり,最終学歴など,突っ込んだ事項についても尋ねています。この調査に対する回答状況はどうでしょう。

私は,配偶関係,労働力状態,および最終学歴の3項目について,不詳者の比率(≒回答拒否率)を計算しました。用いたのは,抽出速報集計の結果です。上記の3つは,未婚か有配偶か,就業しているか失業中か,高卒か大卒かなどを問う,いずれもデリケートな項目です。どの選択肢にも丸をつけず,その結果,「不詳」として処理された者も少なからずいることでしょう。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001032402&cycode=0

まずは,15歳以上の対象者全体について,不詳者の比率を出してみましょう。下表をご覧ください。

15歳以上人口のうち,配偶関係が不詳の者は261万人,労働力状態が不詳の者は723万人です。比率にすると,2.4%,6.4%となります。

最終学歴については,15歳以上の学卒人口(在学者,未就学者除く)のうち,不詳の者は1,113万人です。不詳率は10.9%にもなります。学歴については,調査対象の9人に1人が回答を拒否したものと推測されます。

次に,年齢層別の状況をみてみましょう。不詳率(回答拒否率)が高いのは,どの年齢層でしょうか。おそらく,若年層で高いと予想されます。不詳者率を,5歳刻みの年齢層別に計算しました。最近の変化も把握するため,2000年調査の数字との比較も交えます。

最初に一番下の合計の欄をみると,いずれの項目も,不詳率が増しています。最終学歴の不詳率は,3.8%から10.9%と,7ポイント以上も上昇しています。

年齢層別の不詳率に目を転じると,3項目とも,全年齢層において値が増しています。不詳率は,予想通り,若年層で高いようです。2010年では,労働力状態は20代~30代前半,最終学歴は20代から40代前半までの層で,不詳率が10%(1割)を超える事態になっています。

2010年調査では,3項目とも,20代の後半の不詳率が最も高くなっています。この層の最終学歴の不詳率は15.3%にもなります。およそ7人に1人です。学歴の回答が嫌われるのは知っていますが,これほどまでとは。今後,若年層の学歴不詳率が2割,3割を超えるような状況になるかも分かりません。

しかるに,地域によっては,既にそういう状況になっています。2010年調査における,20代後半の学卒者の学歴不詳率を都道府県別に出すと,最も高い東京では34.4%です。大都市の東京では,20代後半の学卒者の3人に1人が,学歴の回答を拒否したと推測されます。

上図は,他県の状況も分かるよう,結果を地図化したものです。東京と大阪では,20代後半の学歴不詳率が20%を超えます。15%を超えるのは,この2都府のほか,千葉,神奈川,京都,福岡,および沖縄です。対して,不詳率が最も低い青森は,わずか2.3%です。

『国勢調査』の回答拒否率は,年齢と同時に,都市的な環境とも関係がありそうです。今後の調査に際しては,都市部の若年層に対する啓発活動も必要になってくるかもしれません。

まだ公表されていませんが,東京都内の地域別の学歴統計を見たら,もっと悲惨な状態になっている地域が出てきそうだなあ。都内の地域別学力や肥満児率と関連づけてみたいデータであるので,不詳率が高い地域が多いというのはちょっと・・・。

私と同じような懸念を持っている,社会学の研究者もいることと思います。学歴の回答拒否の問題については,おそらく,『国勢調査』をよりよくするための有識者会議でも議論されていることと思います。はて,どういう改善方針が提案されているのか知りたいのですが,議事録は公開されているのかしらん。調べてみようと思います。

国レベルの最大規模の社会調査である『国勢調査』において,回答拒否率が高まるというのは,忌々しき事態です。『国勢調査』は全国民を対象とした悉皆調査であり,その結果は政策立案や学術研究などに活用されますが,そうした基幹統計の信憑性が揺らぐことにもつながります。

さて,2010年の『国勢調査』は10年に1度の大規模調査であり,最終学歴など,突っ込んだ事項についても尋ねています。この調査に対する回答状況はどうでしょう。

私は,配偶関係,労働力状態,および最終学歴の3項目について,不詳者の比率(≒回答拒否率)を計算しました。用いたのは,抽出速報集計の結果です。上記の3つは,未婚か有配偶か,就業しているか失業中か,高卒か大卒かなどを問う,いずれもデリケートな項目です。どの選択肢にも丸をつけず,その結果,「不詳」として処理された者も少なからずいることでしょう。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001032402&cycode=0

まずは,15歳以上の対象者全体について,不詳者の比率を出してみましょう。下表をご覧ください。

15歳以上人口のうち,配偶関係が不詳の者は261万人,労働力状態が不詳の者は723万人です。比率にすると,2.4%,6.4%となります。

最終学歴については,15歳以上の学卒人口(在学者,未就学者除く)のうち,不詳の者は1,113万人です。不詳率は10.9%にもなります。学歴については,調査対象の9人に1人が回答を拒否したものと推測されます。

次に,年齢層別の状況をみてみましょう。不詳率(回答拒否率)が高いのは,どの年齢層でしょうか。おそらく,若年層で高いと予想されます。不詳者率を,5歳刻みの年齢層別に計算しました。最近の変化も把握するため,2000年調査の数字との比較も交えます。

最初に一番下の合計の欄をみると,いずれの項目も,不詳率が増しています。最終学歴の不詳率は,3.8%から10.9%と,7ポイント以上も上昇しています。

年齢層別の不詳率に目を転じると,3項目とも,全年齢層において値が増しています。不詳率は,予想通り,若年層で高いようです。2010年では,労働力状態は20代~30代前半,最終学歴は20代から40代前半までの層で,不詳率が10%(1割)を超える事態になっています。

2010年調査では,3項目とも,20代の後半の不詳率が最も高くなっています。この層の最終学歴の不詳率は15.3%にもなります。およそ7人に1人です。学歴の回答が嫌われるのは知っていますが,これほどまでとは。今後,若年層の学歴不詳率が2割,3割を超えるような状況になるかも分かりません。

しかるに,地域によっては,既にそういう状況になっています。2010年調査における,20代後半の学卒者の学歴不詳率を都道府県別に出すと,最も高い東京では34.4%です。大都市の東京では,20代後半の学卒者の3人に1人が,学歴の回答を拒否したと推測されます。

上図は,他県の状況も分かるよう,結果を地図化したものです。東京と大阪では,20代後半の学歴不詳率が20%を超えます。15%を超えるのは,この2都府のほか,千葉,神奈川,京都,福岡,および沖縄です。対して,不詳率が最も低い青森は,わずか2.3%です。

『国勢調査』の回答拒否率は,年齢と同時に,都市的な環境とも関係がありそうです。今後の調査に際しては,都市部の若年層に対する啓発活動も必要になってくるかもしれません。

まだ公表されていませんが,東京都内の地域別の学歴統計を見たら,もっと悲惨な状態になっている地域が出てきそうだなあ。都内の地域別学力や肥満児率と関連づけてみたいデータであるので,不詳率が高い地域が多いというのはちょっと・・・。

私と同じような懸念を持っている,社会学の研究者もいることと思います。学歴の回答拒否の問題については,おそらく,『国勢調査』をよりよくするための有識者会議でも議論されていることと思います。はて,どういう改善方針が提案されているのか知りたいのですが,議事録は公開されているのかしらん。調べてみようと思います。

2012年3月19日月曜日

私の好きな本②

昨年の12月23日の記事では,私の好きな本①として,松本良夫先生の『図説・非行問題の社会学』をご紹介しました。今回は,その②として,エミール・デュルケムの『教育と社会学』を取り上げようと思います。

デュルケムはフランスの社会学者で,教育社会学の祖と仰がれる人物です。広い額,くぼんだ目,あご髭・・・松本先生とちょっと似ているような気がします。

『教育と社会学』は,厳密には,この人物の著作ではなく,未刊の講義録です。弟子のフォコネらが編集したとされています。この本は,教育社会学の基本文献中の基本文献です。「教育とは,成人世代が子ども世代を組織的・体系的に社会化することである」という,有名な教育の社会学的定義も,本書でいわれているものです。

本書は,佐々木交賢教授による翻訳で読まれることが多いようですが,私は仏語の原書で読みました。むろん,無精者の私が自発的にこのような難行を選択したのではありません。きっかけを作ってくださったのは,原聡介先生です。学部4年時の「教育外書講読(仏語)」という授業で,原先生がテキストとして取り上げてくださったのです。

この授業は学部生対象のものですが,机を囲んだのは,私を除いて大学院生の先輩ばかりでした。でも,一応は学部生対象の授業なので,テキストを決める際,原先生も先輩方も,私の希望を聞いてくださったのです。

「君,どの分野を勉強するつもりなの?」,「教育社会学です」,「あ,そう。じゃあ,テキストはこれだな」。原先生は表情も変えずに,原書を机の上にポンと出されました。表紙には,"Education et Sociologie"という仏文のタイトル,"Emile Durkheim"という著者名が記されています。まぎれもなく,デュルケムの『教育と社会学』の原書です。

授業は,私が訳案を提出し,皆でそれを検討する形で進められました。原先生や先輩方は,私が出すデタラメ三昧の訳に呆れながらも,どこがおかしいのか,どこをどう直したらよいのかを懇切丁寧に教えてくださいました。原先生は訳に対しては大変厳しい姿勢を示され,原文に忠実かつ筋の通った訳文ができ上がるまで,先に進ませてくれません。少しでも誤魔化しまがいの意訳をしたりすると,容赦なくカミナリが落とされます。

フランス語には指示代名詞が多いのですが,「この"en"は何を指すのか,この"elle"は何を指すのか」などと厳しく追及され,皆で頭を抱えては,議論が延々と続きました。

こんな感じですから,一回の90分の授業で半頁も進まないこともありました。しかし,このように原文を緻密に読み込んだ後で,既存の翻訳に目を通してみると,「?」と思う箇所がちらほら目につきます。このことを報告すると,原先生は,「そうだろう。だから,他人がやった翻訳に頼ってばかりではいけないのだよ」とおっしゃいました。目からウロコでした。

結局,一年間の授業で15頁ほどしか読めませんでしたが,「残りは自分でやってみなさい」という命を受け,私は丸善で原書を購入しました。それを,大学院修士課程の2年の間に全訳した,という次第です。このような勉強の重要性を教えてくださった原先生には,本当に感謝しています。

昔話が長くなりました。私が購入し,翻訳に使った原書の写真をお見せします。

相当使い込んだので,もうボロボロです。原書を痛めないように,コピーを取ってやればよかったのかな。でもまあ,原書をとことんしゃぶり尽くしたのだなと,よい思い出の象徴でもあります。

本書の中身ですが,最初にフォコネのイントロ(解説)が置かれ,その後に4つの章(Chapitre)が設けられています。

第1章 教育,その本質と役割

第2章 教育学の本質と方法

第3章 教育学と社会学

第4章 フランスにおける中等教育の進展と役割

この中で,とくに重要な内容を含んでいるのは第1章であると思われます。先に述べた,教育の社会学的定義も,この中に含まれています。当該箇所の頁をみてみましょう。

右頁の2パラグラフ目のイタリックで書かれている部分が,デュルケムによる,かの有名な教育の社会学的定義の原文です。訳すと,こうでしょうか。

「教育とは,まだ社会生活に慣れていない世代に対して,成人世代が働きかけるところの行為である。その目的は,子どもの内に,政治社会全体,とりわけ彼が属することになる社会階層で求められる,一定の身体的,知的,道徳的状態を据え付けることである」。

全体社会が求める資質と同時に,当人を直にとりまく部分社会が求める資質を子どもに据え付けることが,教育の目的である,と説かれています。

別の箇所でいわれていますが,社会は,成員の間にある程度の同質性がないと存続できません。教育は,協同生活に不可欠な同質性を子どもに据え付けることで,社会の存続を確かなものにします。ですが,ある程度の多様性なくしては,そうした協同は不可能です。同じことをする人間ばかりでは,分業は成り立ちません。教育は,それ自身が多様化し,専門分化することで,成員の多様性を担保する,といわれます。

上記の原文と対応させると,政治社会全体が求める資質は同質性,各人が属する社会階層が求める資質は多様性ということになるでしょう。今風にいうと,前者は一般教育,後者は専門教育で教授される資質です。社会の維持・存続という点からも,双方のバランスが重要であることが知られます。

デュルケムの定義は,「教育とは,子どもの内に潜在する可能性を引き出す」というようなものとは違い,社会的な観点を前面に出した,まさに社会学的なものです。上記の原文は,教育社会学徒であるならば,諳んじることができるようになるまで,何度も繰り返し読み込んでおいて損はありますまい。

最近,アウトプットを出すこと(原稿やブログの執筆)にばかり精を出して,インプットを得ること(読書)が疎かになっている状況です。学生時代のように,じっくり腰を据えて,古典を読むこともなくなりました。これではいけません。原先生,こんな私を厳しく叱ってください。あの時の授業のように。

デュルケムはフランスの社会学者で,教育社会学の祖と仰がれる人物です。広い額,くぼんだ目,あご髭・・・松本先生とちょっと似ているような気がします。

『教育と社会学』は,厳密には,この人物の著作ではなく,未刊の講義録です。弟子のフォコネらが編集したとされています。この本は,教育社会学の基本文献中の基本文献です。「教育とは,成人世代が子ども世代を組織的・体系的に社会化することである」という,有名な教育の社会学的定義も,本書でいわれているものです。

本書は,佐々木交賢教授による翻訳で読まれることが多いようですが,私は仏語の原書で読みました。むろん,無精者の私が自発的にこのような難行を選択したのではありません。きっかけを作ってくださったのは,原聡介先生です。学部4年時の「教育外書講読(仏語)」という授業で,原先生がテキストとして取り上げてくださったのです。

この授業は学部生対象のものですが,机を囲んだのは,私を除いて大学院生の先輩ばかりでした。でも,一応は学部生対象の授業なので,テキストを決める際,原先生も先輩方も,私の希望を聞いてくださったのです。

「君,どの分野を勉強するつもりなの?」,「教育社会学です」,「あ,そう。じゃあ,テキストはこれだな」。原先生は表情も変えずに,原書を机の上にポンと出されました。表紙には,"Education et Sociologie"という仏文のタイトル,"Emile Durkheim"という著者名が記されています。まぎれもなく,デュルケムの『教育と社会学』の原書です。

授業は,私が訳案を提出し,皆でそれを検討する形で進められました。原先生や先輩方は,私が出すデタラメ三昧の訳に呆れながらも,どこがおかしいのか,どこをどう直したらよいのかを懇切丁寧に教えてくださいました。原先生は訳に対しては大変厳しい姿勢を示され,原文に忠実かつ筋の通った訳文ができ上がるまで,先に進ませてくれません。少しでも誤魔化しまがいの意訳をしたりすると,容赦なくカミナリが落とされます。

フランス語には指示代名詞が多いのですが,「この"en"は何を指すのか,この"elle"は何を指すのか」などと厳しく追及され,皆で頭を抱えては,議論が延々と続きました。

こんな感じですから,一回の90分の授業で半頁も進まないこともありました。しかし,このように原文を緻密に読み込んだ後で,既存の翻訳に目を通してみると,「?」と思う箇所がちらほら目につきます。このことを報告すると,原先生は,「そうだろう。だから,他人がやった翻訳に頼ってばかりではいけないのだよ」とおっしゃいました。目からウロコでした。

結局,一年間の授業で15頁ほどしか読めませんでしたが,「残りは自分でやってみなさい」という命を受け,私は丸善で原書を購入しました。それを,大学院修士課程の2年の間に全訳した,という次第です。このような勉強の重要性を教えてくださった原先生には,本当に感謝しています。

昔話が長くなりました。私が購入し,翻訳に使った原書の写真をお見せします。

相当使い込んだので,もうボロボロです。原書を痛めないように,コピーを取ってやればよかったのかな。でもまあ,原書をとことんしゃぶり尽くしたのだなと,よい思い出の象徴でもあります。

本書の中身ですが,最初にフォコネのイントロ(解説)が置かれ,その後に4つの章(Chapitre)が設けられています。

第1章 教育,その本質と役割

第2章 教育学の本質と方法

第3章 教育学と社会学

第4章 フランスにおける中等教育の進展と役割

この中で,とくに重要な内容を含んでいるのは第1章であると思われます。先に述べた,教育の社会学的定義も,この中に含まれています。当該箇所の頁をみてみましょう。

右頁の2パラグラフ目のイタリックで書かれている部分が,デュルケムによる,かの有名な教育の社会学的定義の原文です。訳すと,こうでしょうか。

「教育とは,まだ社会生活に慣れていない世代に対して,成人世代が働きかけるところの行為である。その目的は,子どもの内に,政治社会全体,とりわけ彼が属することになる社会階層で求められる,一定の身体的,知的,道徳的状態を据え付けることである」。

全体社会が求める資質と同時に,当人を直にとりまく部分社会が求める資質を子どもに据え付けることが,教育の目的である,と説かれています。

別の箇所でいわれていますが,社会は,成員の間にある程度の同質性がないと存続できません。教育は,協同生活に不可欠な同質性を子どもに据え付けることで,社会の存続を確かなものにします。ですが,ある程度の多様性なくしては,そうした協同は不可能です。同じことをする人間ばかりでは,分業は成り立ちません。教育は,それ自身が多様化し,専門分化することで,成員の多様性を担保する,といわれます。

上記の原文と対応させると,政治社会全体が求める資質は同質性,各人が属する社会階層が求める資質は多様性ということになるでしょう。今風にいうと,前者は一般教育,後者は専門教育で教授される資質です。社会の維持・存続という点からも,双方のバランスが重要であることが知られます。

デュルケムの定義は,「教育とは,子どもの内に潜在する可能性を引き出す」というようなものとは違い,社会的な観点を前面に出した,まさに社会学的なものです。上記の原文は,教育社会学徒であるならば,諳んじることができるようになるまで,何度も繰り返し読み込んでおいて損はありますまい。

最近,アウトプットを出すこと(原稿やブログの執筆)にばかり精を出して,インプットを得ること(読書)が疎かになっている状況です。学生時代のように,じっくり腰を据えて,古典を読むこともなくなりました。これではいけません。原先生,こんな私を厳しく叱ってください。あの時の授業のように。

2012年3月18日日曜日

子どもの性犯罪被害の国際比較

子どもの性犯罪被害に対する,世間の関心が高まっています。昨年の11月11日の記事では,中高生の性犯罪被害率が,過去に比して上昇してきていることを明らかにしました。

また残念なことに,子どもを預かる教員が加害者となるケースも増えています。子どもに対するわいせつ行為などで懲戒処分を受ける教員の数は増加しています。2010年の夏には,稲城市の小学校教員による,小・中学生の少女5人に対する強姦事件が発覚しました。

社会の情報化は,インターネット上の出会い系サイトなど,子どもの性犯罪被害を促進する社会的条件を準備しています。子ども(被害者予備軍)が減り,大人(加害者予備軍)が増えるという,人口構成の変化も,それを後押しする基底的な条件といえるでしょう。

こういう状況のなか,子どもが使うケータイやパソコンに,有害情報をブロックする「フィルタリング」機能を備えつけるなど,各種の対策が実施されています。また,子どもの性犯罪被害の防止に目的を特化した政策も出てきています。大阪府は,「大阪府子どもを性犯罪被害から守る条例(仮称)」の制定に向け,活発な議論を進めている模様です。

http://www.pref.osaka.jp/chiantaisaku/seihanzaitaisaku/index.html

さて本題ですが,わが国の子どもの性犯罪被害率は,国際的にみて,どういう位置にあるのでしょうか。時系列的にみて被害率が上がってきていることは知っていますが,こういう時代軸での位置に加えて,空間軸での位置も気になるところです。

法務省の『犯罪白書』や内閣府の『子ども・若者白書(旧青少年白書)』をざっと調べましたが,ここでの関心に答えてくれる統計は掲載されていませんでした。国際機関の原統計に,自分で当たってみるしかなさそうです。

国連薬物犯罪事務所(UNODC)の"Crime and Criminal justice statistics"という資料から,各国で認知された性暴力事件の件数を知ることができます。性暴力(sexual violence)とは,強姦と強制わいせつのことです(以下,性犯罪といいます)。子どもが被害者となった事件の数も分かりますので,この数を,各国の子ども人口(20歳未満)で除して,子どもの性犯罪被害率を計算しました。分母の子ども人口は,国連の人口推計結果の数字を使いました。分子の事件件数,分母の人口とも,2005年の統計であることを申し添えます。

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html

http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm

なお,成人の被害率も出しました。子どもの被害率が成人と比べてどうかという相対水準も考慮するためです。成人が被害者である事件の件数は,全体の件数から,子どもが被害者の件数を差し引いて出しました。この数を,各国の成人人口(20歳以上)で除した値を,成人の性犯罪被害率としました。

このような手続きを経て,2005年の39か国について,子どもと成人の性犯罪被害率を明らかにすることができました。下表は,その一覧です。

日本の子どもの被害率(10万人あたりの事件件数)は24.4で,39か国中20位です。相対順位でいうと,ちょうど真ん中です。国際的にみると,まだ上があり,最も高いベルギーは270.8にもなります。わが国の10倍以上です。この国では,成人の被害率も飛びぬけて高くなっています。被害者(多くは女性)が被害を訴えやすくする,制度的な仕組みでもあるのでしょうか。

子どもの被害率の上位10位を挙げると,高い順に,ベルギー,イギリス,イスラエル,ラトビア,フランス,ドイツ,ノルウェー,フィンランド,アイスランド,トリニダード・トバゴ,となります。ほとんどが先進国です。

そういえば,アフリカや南米の途上国は,被害率が低くなっています。ケニアは5.5,メキシコは5.8,コロンビアは13.7です。これらの国は,殺人事件の発生率がべらぼうに高い国です。強姦のような凶悪事件も,実際には頻繁に起きているでしょう。にもかかわらず統計上の数値が小さいのは,被害者が提訴をためらう,他の凶悪事件の処理に忙しい警察が些細な痴漢など事件として認知しない,というような事情が考えられます。

書名は忘れましたが,何かの犯罪学関係の本で,「ある社会の性犯罪事件の件数は,当該社会における女性の権利意識の進展度の関数である」という趣旨の文章を読んだことがあります。なるほど,女性の権利意識が相対的に進んでいる先進国ほど,被害女性が事件を訴えやすくする制度条件が整備されているといえるでしょう。

こうみると,制度条件を異にする国々の間で,統計上の性犯罪の被害率を比較するのは,やや無理があるかもしれません。それよりも,制度的枠組みが同じである各国内部で,成人と子どもの被害率の比較を行い,その結果が国によってどう違うかを吟味するほうが賢明かもしれません。

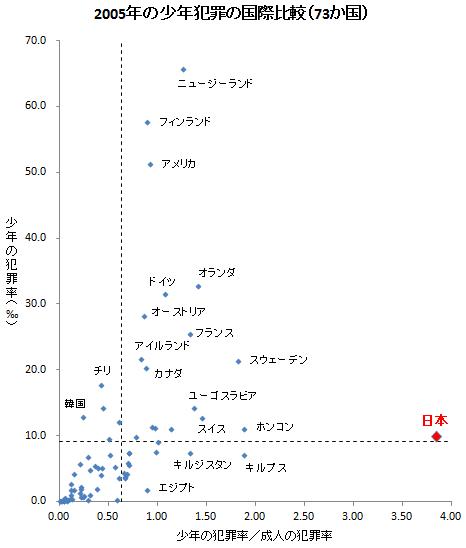

私は,各国の子どもの性犯罪被害率が成人の何倍にあたるかを計算しました。結果は,上表の右欄に掲げています。日本の値をみると,5.01倍となっています。子どもの被害率が成人の5倍を超える,ということです。この倍率は,ラトビア,スロベニア,キリジスタンに次いで4位です。

子どもの性犯罪被害率を縦軸,成人に対する相対倍率を横軸にとった座標上に,上記の39か国を位置づけてみましょう。点線は,39か国の平均値です。

縦軸ではベルギー,横軸ではラトビアの値がダントツで高いため,他国の様相が凝縮されていますが,わが国の位置的特徴は読み取れるかと思います。被害率の絶対水準は高くはないですが,大人と比べた場合の被害確率の相対水準は明らかに高いと判断されます。

日本は,性犯罪被害が,子どもに集中する度合いが高い社会であるといえます。UNODCの資料の数字を引くと,2005年中に日本で認知された性犯罪事件は10,827件ですが,そのうちの5,845件(54.0%)が,子どもが被害者である事件です。人口中では2割弱しか占めない子どもが,性犯罪事件の被害者では半分以上を占有していることになります。

今後のわが国では,人口構成の変化により,子どもはますます希少な存在になってきます。希少価値と化していく,純粋無垢な子どもに対する,大人たちの欲情はますます高まっていくかもしれません。

少子高齢化という社会変動は,労働力不足というような問題を引き起こすのみならず,子どもたちの育ちに対してもよからぬ影響を及ぼす可能性があります。3月12日の記事では,日本の少年の犯罪率が成人に比して格段に高いことを明らかにしましたが,それは,成人世代が,数の上で少なくなった子どもに対する取り締まりを強化しているからではないか,という見方を提示しました。人口構成の変化により,そうした歪みが起きる可能性が高まってきていると考えられます。

人口統計をもとに,成人世代から子ども世代に及ぶ圧力の量を測ってみましょう。最初の『国勢調査』が実施された1920年では,子どもと成人の人口比は,「1.0:1.2」でした。それが2010年では,「1.0:4.5」になっています。今では,子ども一人に対し,大人4.5人の眼差しが注がれていることになります。両年次の人口ピラミッド(百分率による)をみれば,事態の変化がお分かりかと思います。

子どもの問題を考えるにあたっては,子ども当人の心身の成長の歪みや,彼を取り巻く小社会(家庭,学校,地域社会・・・)の有様に注目することも大事です。しかるに,それらを包摂する大社会(全体社会)の状況に目を向けることも重要であると考えます。

また残念なことに,子どもを預かる教員が加害者となるケースも増えています。子どもに対するわいせつ行為などで懲戒処分を受ける教員の数は増加しています。2010年の夏には,稲城市の小学校教員による,小・中学生の少女5人に対する強姦事件が発覚しました。

社会の情報化は,インターネット上の出会い系サイトなど,子どもの性犯罪被害を促進する社会的条件を準備しています。子ども(被害者予備軍)が減り,大人(加害者予備軍)が増えるという,人口構成の変化も,それを後押しする基底的な条件といえるでしょう。

こういう状況のなか,子どもが使うケータイやパソコンに,有害情報をブロックする「フィルタリング」機能を備えつけるなど,各種の対策が実施されています。また,子どもの性犯罪被害の防止に目的を特化した政策も出てきています。大阪府は,「大阪府子どもを性犯罪被害から守る条例(仮称)」の制定に向け,活発な議論を進めている模様です。

http://www.pref.osaka.jp/chiantaisaku/seihanzaitaisaku/index.html

さて本題ですが,わが国の子どもの性犯罪被害率は,国際的にみて,どういう位置にあるのでしょうか。時系列的にみて被害率が上がってきていることは知っていますが,こういう時代軸での位置に加えて,空間軸での位置も気になるところです。

法務省の『犯罪白書』や内閣府の『子ども・若者白書(旧青少年白書)』をざっと調べましたが,ここでの関心に答えてくれる統計は掲載されていませんでした。国際機関の原統計に,自分で当たってみるしかなさそうです。

国連薬物犯罪事務所(UNODC)の"Crime and Criminal justice statistics"という資料から,各国で認知された性暴力事件の件数を知ることができます。性暴力(sexual violence)とは,強姦と強制わいせつのことです(以下,性犯罪といいます)。子どもが被害者となった事件の数も分かりますので,この数を,各国の子ども人口(20歳未満)で除して,子どもの性犯罪被害率を計算しました。分母の子ども人口は,国連の人口推計結果の数字を使いました。分子の事件件数,分母の人口とも,2005年の統計であることを申し添えます。

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime.html

http://esa.un.org/unpd/wpp/unpp/panel_indicators.htm

なお,成人の被害率も出しました。子どもの被害率が成人と比べてどうかという相対水準も考慮するためです。成人が被害者である事件の件数は,全体の件数から,子どもが被害者の件数を差し引いて出しました。この数を,各国の成人人口(20歳以上)で除した値を,成人の性犯罪被害率としました。

このような手続きを経て,2005年の39か国について,子どもと成人の性犯罪被害率を明らかにすることができました。下表は,その一覧です。

日本の子どもの被害率(10万人あたりの事件件数)は24.4で,39か国中20位です。相対順位でいうと,ちょうど真ん中です。国際的にみると,まだ上があり,最も高いベルギーは270.8にもなります。わが国の10倍以上です。この国では,成人の被害率も飛びぬけて高くなっています。被害者(多くは女性)が被害を訴えやすくする,制度的な仕組みでもあるのでしょうか。

子どもの被害率の上位10位を挙げると,高い順に,ベルギー,イギリス,イスラエル,ラトビア,フランス,ドイツ,ノルウェー,フィンランド,アイスランド,トリニダード・トバゴ,となります。ほとんどが先進国です。

そういえば,アフリカや南米の途上国は,被害率が低くなっています。ケニアは5.5,メキシコは5.8,コロンビアは13.7です。これらの国は,殺人事件の発生率がべらぼうに高い国です。強姦のような凶悪事件も,実際には頻繁に起きているでしょう。にもかかわらず統計上の数値が小さいのは,被害者が提訴をためらう,他の凶悪事件の処理に忙しい警察が些細な痴漢など事件として認知しない,というような事情が考えられます。

書名は忘れましたが,何かの犯罪学関係の本で,「ある社会の性犯罪事件の件数は,当該社会における女性の権利意識の進展度の関数である」という趣旨の文章を読んだことがあります。なるほど,女性の権利意識が相対的に進んでいる先進国ほど,被害女性が事件を訴えやすくする制度条件が整備されているといえるでしょう。

こうみると,制度条件を異にする国々の間で,統計上の性犯罪の被害率を比較するのは,やや無理があるかもしれません。それよりも,制度的枠組みが同じである各国内部で,成人と子どもの被害率の比較を行い,その結果が国によってどう違うかを吟味するほうが賢明かもしれません。

私は,各国の子どもの性犯罪被害率が成人の何倍にあたるかを計算しました。結果は,上表の右欄に掲げています。日本の値をみると,5.01倍となっています。子どもの被害率が成人の5倍を超える,ということです。この倍率は,ラトビア,スロベニア,キリジスタンに次いで4位です。

子どもの性犯罪被害率を縦軸,成人に対する相対倍率を横軸にとった座標上に,上記の39か国を位置づけてみましょう。点線は,39か国の平均値です。

縦軸ではベルギー,横軸ではラトビアの値がダントツで高いため,他国の様相が凝縮されていますが,わが国の位置的特徴は読み取れるかと思います。被害率の絶対水準は高くはないですが,大人と比べた場合の被害確率の相対水準は明らかに高いと判断されます。

日本は,性犯罪被害が,子どもに集中する度合いが高い社会であるといえます。UNODCの資料の数字を引くと,2005年中に日本で認知された性犯罪事件は10,827件ですが,そのうちの5,845件(54.0%)が,子どもが被害者である事件です。人口中では2割弱しか占めない子どもが,性犯罪事件の被害者では半分以上を占有していることになります。

今後のわが国では,人口構成の変化により,子どもはますます希少な存在になってきます。希少価値と化していく,純粋無垢な子どもに対する,大人たちの欲情はますます高まっていくかもしれません。

少子高齢化という社会変動は,労働力不足というような問題を引き起こすのみならず,子どもたちの育ちに対してもよからぬ影響を及ぼす可能性があります。3月12日の記事では,日本の少年の犯罪率が成人に比して格段に高いことを明らかにしましたが,それは,成人世代が,数の上で少なくなった子どもに対する取り締まりを強化しているからではないか,という見方を提示しました。人口構成の変化により,そうした歪みが起きる可能性が高まってきていると考えられます。

人口統計をもとに,成人世代から子ども世代に及ぶ圧力の量を測ってみましょう。最初の『国勢調査』が実施された1920年では,子どもと成人の人口比は,「1.0:1.2」でした。それが2010年では,「1.0:4.5」になっています。今では,子ども一人に対し,大人4.5人の眼差しが注がれていることになります。両年次の人口ピラミッド(百分率による)をみれば,事態の変化がお分かりかと思います。

子どもの問題を考えるにあたっては,子ども当人の心身の成長の歪みや,彼を取り巻く小社会(家庭,学校,地域社会・・・)の有様に注目することも大事です。しかるに,それらを包摂する大社会(全体社会)の状況に目を向けることも重要であると考えます。

2012年3月17日土曜日

新卒時の教員採用試験競争率の世代比較(東京,青森)

3月14日の記事では,東京都の教員の年齢ピラミッドを,新卒時の採用試験競争率の水準によって塗り分けてみました。今回は,地方の青森県についても同じ統計図をつくり,東京と比べてみようと思います。広くいうと,教員構成の地域比較というテーマです。

私は,両都県について,2010年時点の公立小学校教員の状況を明らかにすることを試みました。2010年の23歳の教員は,2010年度試験(同年春採用)の合格者と考えます。同年の34歳の教員(私の世代)は,1999年度試験を突破した者とみなします。乱暴ですが,浪人による年齢のズレは考慮の外に置きます。

文科省の『教育委員会月報』のバックナンバーから,東京と青森の小学校試験の競争率を,1980年度試験までさかのぼって知ることができます。よって,上記の仮定でいくと,2010年時点の23~53歳の教員について,新卒時の採用試験の競争率がどれほどであったかを明らかにすることが可能です。

下表は,その結果を整理したものです。競争率が最も高かった世代の数字は黄色,最も低かった世代の数字は青色で塗っています。

東京と青森では,様相がかなり違っています。とくに差が顕著なのは,20代の若年教員です。青森では,どの年齢も10倍,20倍という激戦の通過者ですが,東京の20代が通ってきた試験の競争率は2~3倍という程度です。

両都県の20代教員を一定数抽出し,一つの会場に集めて比較してみたら,どういう感じでしょうか。引き締まった顔をしているのは,青森の方が多かったりして・・・。

しかし青森でも,新卒時の試験の競争率が低かった世代があります。40代です。上表から分かるように,どの年齢も3倍未満です。2倍を下回る世代もあります(41歳,45歳,48歳)。

現在の40代が試験を受けたのは,1980年代後半から90年代初頭のバルブ期です。民間が好景気にあったので,全国的に教員採用試験の競争率が低かった頃です。地方の青森では,人口的な要因もあったのでしょうか。同じ時期の東京に比しても,競争率は低くなっています。

こうみると,青森では,くぐってきた関門の競争率の世代差が激しいことが,一つの特徴といえそうです。世代間の断絶や葛藤といった問題が潜んでいるかも分かりません。

次に,上表のデータを,両都県の教員の年齢ピラミッドの形で表現してみましょう。各世代の量的規模も勘案するためです。2010年の文科省『学校教員統計』の中間報告結果から,両都県の年齢別の教員数を知ることができます。このデータを使って,公立小学校教員の年齢ピラミッドを作図し,各世代の新卒時の試験競争率で色分けをしました。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033683&cycode=0

なお,東京と青森では教員数のケタが違いますので,全教員数に占める比率(%)のピラミッドをつくりました。母数である公立小学校の全教員数は,東京が28,409人,青森が5,029人であることを申し添えます。

まずピラミッドの形状ですが,青森は下層部がやせ細っている,逆ピラミッド型です。東京は,近年の採用者数増により,20代後半の層が厚くなっています。20代の教員が全体に占める比率は,東京は21.1%ですが,青森はたったの2.6%です。青森の20代教員は,133人です。県全体の公立小学校で,20代の教員が133人しかいないのですね。対して,東京は5,990人なり。

このように量的に少ない青森の若年教員ですが,彼らは激戦を経て採用された世代です。ピラミッドの下層部は真黒に染まっています。青森の若年教員は,「少数精鋭」というような感を呈しています。東京のほうは,どういう言葉をあてがったらよいかしらん。

うーん,東京と青森の20代教員を比較したら,かなりの違いが出てきそうです。3月11日の記事では,各県の教員のパフォーマンス指数を出したのですが,若年教員に限定した数字が出せれば面白いのになあ。ただ,間もなく公表される,2010年の文科省『学校教員統計調査』の詳細結果から,若年教員の離職率の県別数値を得ることができます。数値が公表され次第,相関分析を行うつもりです。

なお,青森では,40歳以上の世代は,ほとんどが白色です。くぐってきた関門が広かった世代です。先にも書きましたが,同県では,年輩教員と若年教員のコントラストが比較的際立っています。このような世代断層が,総体としての教員集団のパフォーマンスにどう影響するかは,興味ある問題です。

他県についても同じ統計図をつくり,随時,面白いケースをご覧に入れようと存じます。

私は,両都県について,2010年時点の公立小学校教員の状況を明らかにすることを試みました。2010年の23歳の教員は,2010年度試験(同年春採用)の合格者と考えます。同年の34歳の教員(私の世代)は,1999年度試験を突破した者とみなします。乱暴ですが,浪人による年齢のズレは考慮の外に置きます。

文科省の『教育委員会月報』のバックナンバーから,東京と青森の小学校試験の競争率を,1980年度試験までさかのぼって知ることができます。よって,上記の仮定でいくと,2010年時点の23~53歳の教員について,新卒時の採用試験の競争率がどれほどであったかを明らかにすることが可能です。

下表は,その結果を整理したものです。競争率が最も高かった世代の数字は黄色,最も低かった世代の数字は青色で塗っています。

東京と青森では,様相がかなり違っています。とくに差が顕著なのは,20代の若年教員です。青森では,どの年齢も10倍,20倍という激戦の通過者ですが,東京の20代が通ってきた試験の競争率は2~3倍という程度です。

両都県の20代教員を一定数抽出し,一つの会場に集めて比較してみたら,どういう感じでしょうか。引き締まった顔をしているのは,青森の方が多かったりして・・・。

しかし青森でも,新卒時の試験の競争率が低かった世代があります。40代です。上表から分かるように,どの年齢も3倍未満です。2倍を下回る世代もあります(41歳,45歳,48歳)。

現在の40代が試験を受けたのは,1980年代後半から90年代初頭のバルブ期です。民間が好景気にあったので,全国的に教員採用試験の競争率が低かった頃です。地方の青森では,人口的な要因もあったのでしょうか。同じ時期の東京に比しても,競争率は低くなっています。

こうみると,青森では,くぐってきた関門の競争率の世代差が激しいことが,一つの特徴といえそうです。世代間の断絶や葛藤といった問題が潜んでいるかも分かりません。

次に,上表のデータを,両都県の教員の年齢ピラミッドの形で表現してみましょう。各世代の量的規模も勘案するためです。2010年の文科省『学校教員統計』の中間報告結果から,両都県の年齢別の教員数を知ることができます。このデータを使って,公立小学校教員の年齢ピラミッドを作図し,各世代の新卒時の試験競争率で色分けをしました。

http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001033683&cycode=0

なお,東京と青森では教員数のケタが違いますので,全教員数に占める比率(%)のピラミッドをつくりました。母数である公立小学校の全教員数は,東京が28,409人,青森が5,029人であることを申し添えます。

まずピラミッドの形状ですが,青森は下層部がやせ細っている,逆ピラミッド型です。東京は,近年の採用者数増により,20代後半の層が厚くなっています。20代の教員が全体に占める比率は,東京は21.1%ですが,青森はたったの2.6%です。青森の20代教員は,133人です。県全体の公立小学校で,20代の教員が133人しかいないのですね。対して,東京は5,990人なり。

このように量的に少ない青森の若年教員ですが,彼らは激戦を経て採用された世代です。ピラミッドの下層部は真黒に染まっています。青森の若年教員は,「少数精鋭」というような感を呈しています。東京のほうは,どういう言葉をあてがったらよいかしらん。

うーん,東京と青森の20代教員を比較したら,かなりの違いが出てきそうです。3月11日の記事では,各県の教員のパフォーマンス指数を出したのですが,若年教員に限定した数字が出せれば面白いのになあ。ただ,間もなく公表される,2010年の文科省『学校教員統計調査』の詳細結果から,若年教員の離職率の県別数値を得ることができます。数値が公表され次第,相関分析を行うつもりです。

なお,青森では,40歳以上の世代は,ほとんどが白色です。くぐってきた関門が広かった世代です。先にも書きましたが,同県では,年輩教員と若年教員のコントラストが比較的際立っています。このような世代断層が,総体としての教員集団のパフォーマンスにどう影響するかは,興味ある問題です。

他県についても同じ統計図をつくり,随時,面白いケースをご覧に入れようと存じます。

2012年3月16日金曜日

私大の定員充足率の変化

ようやく春らしくなってきました。みなさま,いかがお過ごしでしょうか。暖かくなるにつれて,浮足立ってくる人が多いと思いますが,焦りが押し寄せてくる人種もいます。一部を除く私立大学の関係者は,後者に該当するのではないでしょうか。

偏差値の低い私立大学のサイトをみると,「まだ間に合う!AO入試出願者募集中」,「電話一本で資料を速達郵送(無料)」,「その日のうちに合否判定」といったフレーズが,でかでかとトップページに掲げられています。桜が咲き,入学式の当日を迎えるまでに,何とか定員を満たそうとシャカリキになっている様が見受けられます。

定員を満たさないと,お上から叱られたり,補助金を減らされたりと,いろいろ大変であるそうな。しかし,このご時世です。少子化により,主要な顧客である18歳人口はどんどん減ってきています。その一方で,大学の数は増えています。こういう状況では,定員割れを起こす大学が出てくるのは不可避です。はて,私大や短大の定員充足状況は如何。定員割れを起こしている大学の量は?。メディア経由の情報ではなく,原資料に当たって確認してみようと思います。

日本私立学校振興・共済事業団は,毎年,全国の私立大学・短大の入学定員充足状況を調査しています。2011年度(同年春入学者)の状況が明らかにされているのは,大学は572校,短大は338校です。文科省『学校基本調査』から分かる,同年5月1日時点の私立大学は599校,短大は363校ですから,母集団の9割以上が掬われていることになります。公的な事業団による調査であるためか,回答率が高いことが特徴です。

同事業団の『平成23年度 私立大学・短期大学等入学志願動向』という資料から,1989年度以降の入学定員充足率を知ることができます。入学定員充足率とは,入学者が定員の何%に当たるか,とういう指標です。この値が100%を下回る場合,定員割れを起こしていることになります。

http://www.shigaku.go.jp/files/nyuugakushigan_2011.pdf

全国の私立大学と私立短大の定員充足率の推移をたどってみましょう。下表をご覧ください。

大学・短大ともに,定員充足率が下がってきています。大学の場合,入学者は増えているのですが,それを上回るペースで定員が増えていることが原因です。少子化にもかかわらず,大学や学部の新設が相次いでいるのは,周知のところです。大学の定員充足率は,1990年度が123.6%,2000年度が113.7%,2011年度が106.4%と,落ちてきています。

次に短大をみると,こちらは状況が深刻です。大学と違って定員は減少していますが,それ以上の速さで入学者が減じています。短大の入学者は,18歳人口がピークであった1992年度は23万8千人でしたが,2011年度は6万5千人ほどです。4分の1近くまで萎んだことになります。

短大の定員充足率は,1990年度は130.5%と大学を凌駕していましたが,1999年度には100%を割り,2011年度では90%を下っています。短大の場合,ここ10年ほど,定員割れの状態が続いています。受験者の4大志向の高まりもあるのでしょう。短大の閉鎖や4大への鞍替えがなされるのも,故なきことではありません。

以上は全体の動向ですが,個々の大学ごとにみれば,様相は多様でしょう。充足率が120%を超える「ウハウハ」の大学もあれば,入学者が定員の8割にも届いていない大学もあると思われます。2011年度の定員充足率の分布をとってみました。私立大学572校,私立短大338校の分布です。

大学では「110%~119%」,短大では「100%~109%」の階級が最も多くなっています。定員割れを起こしているのは,大学は223校,短大は225校です。全体に占める比率は,39.0%,66.6%となります。大学では4割,短大では7割弱が定員割れの状態です。短大は,全体の3割が充足率80%未満であることも付記しておきます。

最後に,上表のような充足率分布がどう変化してきたのかをみておきましょう。階級を細かくするとグラフがぐちゃぐちゃになるので,「120%以上」,「100%以上120%未満」,「80%以上100%未満」,「80%未満」,という4つの階級区分の構成割合の変化を観察します。

左側が短大,右側が大学です。いかがでしょう。120%超(青色)の比重が時代とともに減り,代わって,緑色,さらには怪しい紫色の領分が大きくなってきます。私立短大で,定員割れの学校の比率が半分を超えたのは,1999年度のことです。私立大学で,その比率が初めて3割を超えたのは2001年度のことです。

今後の動向は如何。グラフを下に延ばしたら,どういう模様になるでしょうか。短大については,緑色や紫色の面積が大きくなっていくことと思います。大学では,もしかすると,学校間格差の拡大により,青色と紫色の比重が増え,中層部が薄い構造になってくるかもしれません。

明治大学では,2012年度の一般入試の志願者数が11万2,342人に達し,日本一だったそうです。11万人・・・すごい。その一方で,定員の半分も学生を集めることができない大学もあり。確実にいえるのは,大学淘汰の時代になってくることです。いや,もうなってます。

http://www.asahi.com/edu/center-exam/TKY201202090488.html

最後に,短大について一言。短大は,4大に比べれば大都市への集中度が低く,立地の地域間分散の度合いが高い教育機関です。こういう条件を活かして,米国のコミュニティ・カレッジのごとく,地域の生涯学習のセンターとしての役割を強めていく戦略も考えられます。この点については,天野郁夫教授がどこかで言われていたような気がします。『学習社会への挑戦』(日本経済新聞社,1984年)だったかな。

いずれにせよ,余暇社会・生涯学習社会という時代状況にマッチした,柔軟な制度転換がなされなければならないことは間違いありますまい。

偏差値の低い私立大学のサイトをみると,「まだ間に合う!AO入試出願者募集中」,「電話一本で資料を速達郵送(無料)」,「その日のうちに合否判定」といったフレーズが,でかでかとトップページに掲げられています。桜が咲き,入学式の当日を迎えるまでに,何とか定員を満たそうとシャカリキになっている様が見受けられます。

定員を満たさないと,お上から叱られたり,補助金を減らされたりと,いろいろ大変であるそうな。しかし,このご時世です。少子化により,主要な顧客である18歳人口はどんどん減ってきています。その一方で,大学の数は増えています。こういう状況では,定員割れを起こす大学が出てくるのは不可避です。はて,私大や短大の定員充足状況は如何。定員割れを起こしている大学の量は?。メディア経由の情報ではなく,原資料に当たって確認してみようと思います。

日本私立学校振興・共済事業団は,毎年,全国の私立大学・短大の入学定員充足状況を調査しています。2011年度(同年春入学者)の状況が明らかにされているのは,大学は572校,短大は338校です。文科省『学校基本調査』から分かる,同年5月1日時点の私立大学は599校,短大は363校ですから,母集団の9割以上が掬われていることになります。公的な事業団による調査であるためか,回答率が高いことが特徴です。

同事業団の『平成23年度 私立大学・短期大学等入学志願動向』という資料から,1989年度以降の入学定員充足率を知ることができます。入学定員充足率とは,入学者が定員の何%に当たるか,とういう指標です。この値が100%を下回る場合,定員割れを起こしていることになります。

http://www.shigaku.go.jp/files/nyuugakushigan_2011.pdf

全国の私立大学と私立短大の定員充足率の推移をたどってみましょう。下表をご覧ください。

大学・短大ともに,定員充足率が下がってきています。大学の場合,入学者は増えているのですが,それを上回るペースで定員が増えていることが原因です。少子化にもかかわらず,大学や学部の新設が相次いでいるのは,周知のところです。大学の定員充足率は,1990年度が123.6%,2000年度が113.7%,2011年度が106.4%と,落ちてきています。

次に短大をみると,こちらは状況が深刻です。大学と違って定員は減少していますが,それ以上の速さで入学者が減じています。短大の入学者は,18歳人口がピークであった1992年度は23万8千人でしたが,2011年度は6万5千人ほどです。4分の1近くまで萎んだことになります。

短大の定員充足率は,1990年度は130.5%と大学を凌駕していましたが,1999年度には100%を割り,2011年度では90%を下っています。短大の場合,ここ10年ほど,定員割れの状態が続いています。受験者の4大志向の高まりもあるのでしょう。短大の閉鎖や4大への鞍替えがなされるのも,故なきことではありません。

以上は全体の動向ですが,個々の大学ごとにみれば,様相は多様でしょう。充足率が120%を超える「ウハウハ」の大学もあれば,入学者が定員の8割にも届いていない大学もあると思われます。2011年度の定員充足率の分布をとってみました。私立大学572校,私立短大338校の分布です。

大学では「110%~119%」,短大では「100%~109%」の階級が最も多くなっています。定員割れを起こしているのは,大学は223校,短大は225校です。全体に占める比率は,39.0%,66.6%となります。大学では4割,短大では7割弱が定員割れの状態です。短大は,全体の3割が充足率80%未満であることも付記しておきます。

最後に,上表のような充足率分布がどう変化してきたのかをみておきましょう。階級を細かくするとグラフがぐちゃぐちゃになるので,「120%以上」,「100%以上120%未満」,「80%以上100%未満」,「80%未満」,という4つの階級区分の構成割合の変化を観察します。

左側が短大,右側が大学です。いかがでしょう。120%超(青色)の比重が時代とともに減り,代わって,緑色,さらには怪しい紫色の領分が大きくなってきます。私立短大で,定員割れの学校の比率が半分を超えたのは,1999年度のことです。私立大学で,その比率が初めて3割を超えたのは2001年度のことです。

今後の動向は如何。グラフを下に延ばしたら,どういう模様になるでしょうか。短大については,緑色や紫色の面積が大きくなっていくことと思います。大学では,もしかすると,学校間格差の拡大により,青色と紫色の比重が増え,中層部が薄い構造になってくるかもしれません。

明治大学では,2012年度の一般入試の志願者数が11万2,342人に達し,日本一だったそうです。11万人・・・すごい。その一方で,定員の半分も学生を集めることができない大学もあり。確実にいえるのは,大学淘汰の時代になってくることです。いや,もうなってます。

http://www.asahi.com/edu/center-exam/TKY201202090488.html

最後に,短大について一言。短大は,4大に比べれば大都市への集中度が低く,立地の地域間分散の度合いが高い教育機関です。こういう条件を活かして,米国のコミュニティ・カレッジのごとく,地域の生涯学習のセンターとしての役割を強めていく戦略も考えられます。この点については,天野郁夫教授がどこかで言われていたような気がします。『学習社会への挑戦』(日本経済新聞社,1984年)だったかな。

いずれにせよ,余暇社会・生涯学習社会という時代状況にマッチした,柔軟な制度転換がなされなければならないことは間違いありますまい。

2012年3月15日木曜日

都道府県別の小学校教員採用試験競争率の変化

以前は,記事のタイトルがあまり長くならないよう,適当に端折っていましたが,今後はそういう方針にこだわらないことにしました。人によっては見苦しいと思われるかもしれませんが,ご容赦ください。

3月6日の記事では,2011年度の教員採用試験の競争率を都道府県別に明らかにしました。自分の県の競争率がどれほどかに関心をお持ちの方は多いらしく,この記事の閲覧頻度は高くなっています。岩手県の佐藤正寿先生は,ご自身のブログにてコメントをしてくださっています。感謝いたします。

http://satomasa5.cocolog-nifty.com/jugyo/2012/03/post-45fc.html

今回は,各県の競争率の時系列データをご覧に入れようと思います。他県との比較(ヨコ)に加えて,自県の過去の数字との比較(タテ)も行うことで,現在の状況に関する認識が深まるかと存じます。

文科省の『教育委員会月報』のバックナンバーから,1980年度試験までさかのぼって,全県の教員採用試験の競争率を明らかにすることができます。私は,各県の小学校試験の競争率を,5年刻みでたどってみました。1980年度,1985年度,1990年度,1995年度,2000年度,2005年度,2011年度,です。

競争率とは,受験者数を採用者数で除した値です。2011年度の東京都でいうと,受験者は5,961人,採用者は1,590人ですから,競争率は3.7倍と算出されます。受験者3.7人につき1人が採用された,という意味です。なお,指定都市の受験者数,採用者数は,当該市がある県の分に組み入れたことを申し添えます。

では,この30年間における各県の試験競争率の変化を,5年刻みでたどってみましょう。下表をみてください。

競争率の最大値には黄色,最小値には青色のマークをつけています。1980年度試験では,どの県でも競争率が低かったようです。最も高い北海道でも4.9倍です。最も低いのは,長崎の1.3倍。受験者384人中,307人が採用されたとのこと。今の学生が聞いたら,It's paradise ! と声高に叫ぶことでしょう。

ちなみに,この年度の試験を新卒時に受けたのは,2011年現在の54歳の先生方です。この世代の先生方は,今の若い世代の苦境をはにかむような思いで見ておられるのかもしれません。

しかし,それから5年経った1985年度試験では,多くの県で競争率がアップします。競争率が2ケタの県も3県出てきます。和歌山の場合,3.7倍から46.3倍へと競争率が急騰します。さぞ,戸惑いが大きかったことでしょう。

1990年度試験は,バブル期で民間が好景気だったためか,競争率は再び落ち着きます。全国値でみると3.1倍です。上表の年度でいうと,最も競争率が低くなっています。

競争率が高まるのは,90年代以降です。少子化による採用抑制,不景気による受験者増といった要因により,どの県でも,教員採用試験が難関化します。世紀の変わり目の2000年度試験では,競争率の全国値が12.5倍になり,10の県で,競争率が20倍を超える事態になります。最も高い和歌山は54.2倍!。何かの間違いではないかと,原資料を何度も確認しましたが,受験者325人,採用者6人という数字がしっかりと記録されています。

この年度の試験を新卒時に受けた世代は,現在の30代半ばの世代です。いみじくも,私の世代です。ついてないロスジェネです。和歌山のこの世代の教員は,一目置かれているのではないかしらん。

その後は,団塊世代の大量退職により,多くの県(とくに都市部)において,競争率が下がります。2011年度試験になると,東京と大阪の競争率は3.7倍にまで落ちます。これでは優秀な人材が得られないという危機感から,東京都教育委員会が,地方の学生を呼び寄せるバスツアーを企画していることは,何度も書いてきました。

ですが,最近の傾向には地域差があり,北東北や九州の諸県では,競争率が上昇しています。青森は,この10年間で13.2倍から18.5倍にまで増えました。岩手は29.7倍から32.4倍になり,現在,全県で最も高い水準です。

上表のようなロー・データを載せるだけというのは無精なので,各年度試験の競争率の度数分布表をつくりました。分布の様相が,時代によって大きく違っていることを読み取っていただければと存じます。

最も激戦であった2000年度試験では,37の県で競争率が10倍を超えていました。逆に,最もパラダイス?であった1980年度試験では,40の県で,競争率が4倍を切っていました。世代の差,侮るべからず。

2000年度の試験について,中学や高校の競争率を出したら,どういう数字がでてくるかなあ。もしかしたら3ケタの数字も出てきたりして。機会をみつけて,中高の競争率の県別時系列データもお出ししようと思います。

3月6日の記事では,2011年度の教員採用試験の競争率を都道府県別に明らかにしました。自分の県の競争率がどれほどかに関心をお持ちの方は多いらしく,この記事の閲覧頻度は高くなっています。岩手県の佐藤正寿先生は,ご自身のブログにてコメントをしてくださっています。感謝いたします。

http://satomasa5.cocolog-nifty.com/jugyo/2012/03/post-45fc.html

今回は,各県の競争率の時系列データをご覧に入れようと思います。他県との比較(ヨコ)に加えて,自県の過去の数字との比較(タテ)も行うことで,現在の状況に関する認識が深まるかと存じます。

文科省の『教育委員会月報』のバックナンバーから,1980年度試験までさかのぼって,全県の教員採用試験の競争率を明らかにすることができます。私は,各県の小学校試験の競争率を,5年刻みでたどってみました。1980年度,1985年度,1990年度,1995年度,2000年度,2005年度,2011年度,です。

競争率とは,受験者数を採用者数で除した値です。2011年度の東京都でいうと,受験者は5,961人,採用者は1,590人ですから,競争率は3.7倍と算出されます。受験者3.7人につき1人が採用された,という意味です。なお,指定都市の受験者数,採用者数は,当該市がある県の分に組み入れたことを申し添えます。

では,この30年間における各県の試験競争率の変化を,5年刻みでたどってみましょう。下表をみてください。

競争率の最大値には黄色,最小値には青色のマークをつけています。1980年度試験では,どの県でも競争率が低かったようです。最も高い北海道でも4.9倍です。最も低いのは,長崎の1.3倍。受験者384人中,307人が採用されたとのこと。今の学生が聞いたら,It's paradise ! と声高に叫ぶことでしょう。

ちなみに,この年度の試験を新卒時に受けたのは,2011年現在の54歳の先生方です。この世代の先生方は,今の若い世代の苦境をはにかむような思いで見ておられるのかもしれません。

しかし,それから5年経った1985年度試験では,多くの県で競争率がアップします。競争率が2ケタの県も3県出てきます。和歌山の場合,3.7倍から46.3倍へと競争率が急騰します。さぞ,戸惑いが大きかったことでしょう。

1990年度試験は,バブル期で民間が好景気だったためか,競争率は再び落ち着きます。全国値でみると3.1倍です。上表の年度でいうと,最も競争率が低くなっています。

競争率が高まるのは,90年代以降です。少子化による採用抑制,不景気による受験者増といった要因により,どの県でも,教員採用試験が難関化します。世紀の変わり目の2000年度試験では,競争率の全国値が12.5倍になり,10の県で,競争率が20倍を超える事態になります。最も高い和歌山は54.2倍!。何かの間違いではないかと,原資料を何度も確認しましたが,受験者325人,採用者6人という数字がしっかりと記録されています。

この年度の試験を新卒時に受けた世代は,現在の30代半ばの世代です。いみじくも,私の世代です。ついてないロスジェネです。和歌山のこの世代の教員は,一目置かれているのではないかしらん。

その後は,団塊世代の大量退職により,多くの県(とくに都市部)において,競争率が下がります。2011年度試験になると,東京と大阪の競争率は3.7倍にまで落ちます。これでは優秀な人材が得られないという危機感から,東京都教育委員会が,地方の学生を呼び寄せるバスツアーを企画していることは,何度も書いてきました。

ですが,最近の傾向には地域差があり,北東北や九州の諸県では,競争率が上昇しています。青森は,この10年間で13.2倍から18.5倍にまで増えました。岩手は29.7倍から32.4倍になり,現在,全県で最も高い水準です。

上表のようなロー・データを載せるだけというのは無精なので,各年度試験の競争率の度数分布表をつくりました。分布の様相が,時代によって大きく違っていることを読み取っていただければと存じます。

最も激戦であった2000年度試験では,37の県で競争率が10倍を超えていました。逆に,最もパラダイス?であった1980年度試験では,40の県で,競争率が4倍を切っていました。世代の差,侮るべからず。

2000年度の試験について,中学や高校の競争率を出したら,どういう数字がでてくるかなあ。もしかしたら3ケタの数字も出てきたりして。機会をみつけて,中高の競争率の県別時系列データもお出ししようと思います。

2012年3月14日水曜日

新卒時の教員採用試験競争率の世代比較(東京都)

「先輩の頃は倍率どれくらいだったんですか」,「俺らの頃は楽勝だったよ。3倍くらいかな」,「えー,いいっすね。ウチらなんて15倍でしたよ」・・・。教員同士の飲み会の場で,こういう会話が交わされることもあろうかと思います。

採用試験の競争率が10倍を超える激戦を勝ち抜いた世代もあれば,2~3倍だった「楽勝?」世代もあることでしょう。くぐってきた関門の競争率によって,教員のパフォーマンスがどう異なるかは興味深い問題です。今回は,この問題にトライするための事前作業として,新卒時の試験競争率という観点から,教員を分類してみようと思います。

具体的には,新卒時の試験競争率で塗り分けた,教員の年齢ピラミッド図をつくってみようと思います。教員採用試験の競争率は県によって大きく異なりますので,ここでは,首都の東京都を事例とすることとします。都教委の『平成23年度・公立学校統計調査(学校調査編)』から,2011年の公立学校の年齢別教員数を知ることができます。この年の教員の年齢ピラミッドを,新卒時の試験競争率の水準によって塗り分けてみます。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/toukei/toukei.html

2011年の23歳の教員は,2011年度(同年春採用)の試験の突破者であるとみなします。私の世代(2011年で35歳)は,1999年度試験の合格者と考えます。乱暴ですが,浪人による受験年度のズレは考慮しないこととします。

都の教員採用試験の競争率は,1980年度試験までさかのぼって得ることができます(文科省『教育委員会月報』のバックナンバー参照)。よって,この論法でいくと,2011年の23歳~54歳までの教員について,新卒時の試験の競争率を知ることが可能です。

各年齢の公立学校教員について,新卒時点の教員採用試験の競争率を整理した表を掲げます。東京の場合,中高の試験は合同で実施されているので,表の競争率は,両学校種を合わせたものです。

私の世代(35歳)の新卒時の競争率は,小学校は6.96倍,中高は14.78倍でした。一番若い23歳は,順に3.75倍,8.26倍です。うーん,下がったものですねえ。しかし,まだ上がいます。最も激戦を勝ち抜いたのは,私より3つ上の38歳です。小学校は15.80倍,中学校は16.71倍という,超難関をくぐった世代です。

反対に,小学校の30歳教員は,比較的「楽勝」だった世代です。競争率は2.09倍。2人に1人が合格できた世代です。

当然ですが,世代によって,くぐってきた関門の広さの程度は違うものですね。職員室では,激戦世代と楽勝(ゆとり)世代が机を隣り合わせていることもあり得るわけです。この「ゆとり野郎が・・・」というような,世代間の対立・葛藤が起きていないとも限りません。

話が逸れました。では,2011年の東京の公立学校教員の人口ピラミッドを,新卒時の試験競争率(上表)に基づいて塗り分けてみましょう。上記の都教委の資料によると,2011年の公立小学校の23~54歳教員は24,199人,公立中学・高校の同年齢の教員は19,401人であることを申し添えます。

いかがでしょう。小学校では,32歳以下は真っ白(4倍未満)です。語弊があるかもしれませんが,「ゆとり」世代です。都教委が,地方の学生を呼び寄せるため,学校見学バスツアーを企画しているのは,こういう状況を憂いているためと思われます。

一方,中学・高校では,白色の世代はありません。どの世代も,4倍以上の競争率をくぐってきていますが,とくに30代の部分の色が濃くなっています。ほとんどが,12倍以上の競争を勝ち抜いてきた世代です。30代は量的に多くはないですが,学校現場で中核的な役割を担う年齢層でしょう。東京の中高の現場は,彼らの(良好な)パフォーマンスによって支えられている,ということも考えられるのではないでしょうか。

最後に,23~54歳の教員全体について,新卒時の試験倍率の内訳を明らかにしておきましょう。下図をご覧ください。

公立小学校では,4倍未満だった世代が全体の35.8%を占めます。12倍以上の競争を勝ち抜いた激戦世代はわずか0.02%(522人)です。一方,公立中高では,この黒色の世代が24.7%,ほぼ4人に1人です。

以上は東京都のケースですが,他の県について同じ統計図を描いた場合,それはそれは多様な模様が観察されることでしょう。関心が持たれるのは,この模様(構成)によって,総体としてみた各県の教員のパフォーマンスがどう違うかです。

3月11日の記事では,各県の教員のパフォーマンス指数なる指標を出したところです。この指標と,新卒時の競争率という観点からした各県の教員構成の関連がどういうものかは,大変興味ある問題です。

全県について後者を明らかにするのは手間がかかりますので,長期的なスパンでの課題にしようと思います。さしあたり,現在競争率が非常に高くなっている東北の諸県について,今回の東京と同じ統計図をつくってみようと考えています。

採用試験の競争率が10倍を超える激戦を勝ち抜いた世代もあれば,2~3倍だった「楽勝?」世代もあることでしょう。くぐってきた関門の競争率によって,教員のパフォーマンスがどう異なるかは興味深い問題です。今回は,この問題にトライするための事前作業として,新卒時の試験競争率という観点から,教員を分類してみようと思います。

具体的には,新卒時の試験競争率で塗り分けた,教員の年齢ピラミッド図をつくってみようと思います。教員採用試験の競争率は県によって大きく異なりますので,ここでは,首都の東京都を事例とすることとします。都教委の『平成23年度・公立学校統計調査(学校調査編)』から,2011年の公立学校の年齢別教員数を知ることができます。この年の教員の年齢ピラミッドを,新卒時の試験競争率の水準によって塗り分けてみます。

http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/toukei/toukei.html

2011年の23歳の教員は,2011年度(同年春採用)の試験の突破者であるとみなします。私の世代(2011年で35歳)は,1999年度試験の合格者と考えます。乱暴ですが,浪人による受験年度のズレは考慮しないこととします。

都の教員採用試験の競争率は,1980年度試験までさかのぼって得ることができます(文科省『教育委員会月報』のバックナンバー参照)。よって,この論法でいくと,2011年の23歳~54歳までの教員について,新卒時の試験の競争率を知ることが可能です。

各年齢の公立学校教員について,新卒時点の教員採用試験の競争率を整理した表を掲げます。東京の場合,中高の試験は合同で実施されているので,表の競争率は,両学校種を合わせたものです。

私の世代(35歳)の新卒時の競争率は,小学校は6.96倍,中高は14.78倍でした。一番若い23歳は,順に3.75倍,8.26倍です。うーん,下がったものですねえ。しかし,まだ上がいます。最も激戦を勝ち抜いたのは,私より3つ上の38歳です。小学校は15.80倍,中学校は16.71倍という,超難関をくぐった世代です。

反対に,小学校の30歳教員は,比較的「楽勝」だった世代です。競争率は2.09倍。2人に1人が合格できた世代です。

当然ですが,世代によって,くぐってきた関門の広さの程度は違うものですね。職員室では,激戦世代と楽勝(ゆとり)世代が机を隣り合わせていることもあり得るわけです。この「ゆとり野郎が・・・」というような,世代間の対立・葛藤が起きていないとも限りません。

話が逸れました。では,2011年の東京の公立学校教員の人口ピラミッドを,新卒時の試験競争率(上表)に基づいて塗り分けてみましょう。上記の都教委の資料によると,2011年の公立小学校の23~54歳教員は24,199人,公立中学・高校の同年齢の教員は19,401人であることを申し添えます。

いかがでしょう。小学校では,32歳以下は真っ白(4倍未満)です。語弊があるかもしれませんが,「ゆとり」世代です。都教委が,地方の学生を呼び寄せるため,学校見学バスツアーを企画しているのは,こういう状況を憂いているためと思われます。